Le Wall of Fame

de la Société Française de Dermatologie

Sur un modèle anglo-saxon bien connu, la SFD a décidé d’avoir son propre « MUR DES CELEBRITES » présenté sous la forme de portraits et de notices biographiques des présidents décédés.

Merci au président de la Société Française d’Histoire de la Dermatologie, Gérard Tilles pour la coordination de ces notices et aux différents auteurs qui ont bien voulu participer à l’écriture de certains textes.

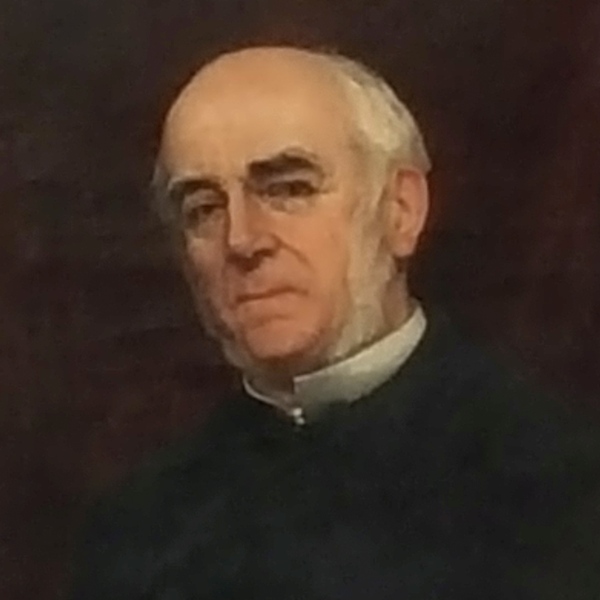

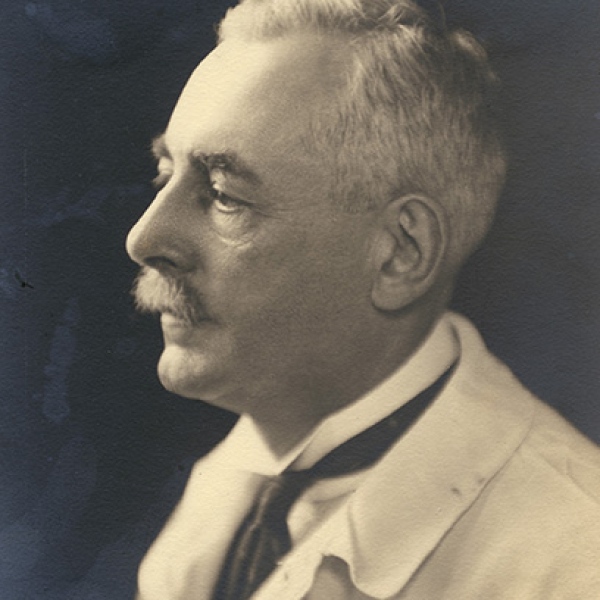

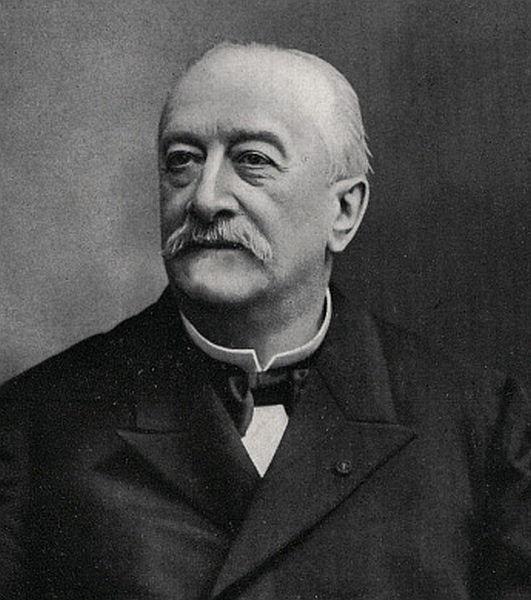

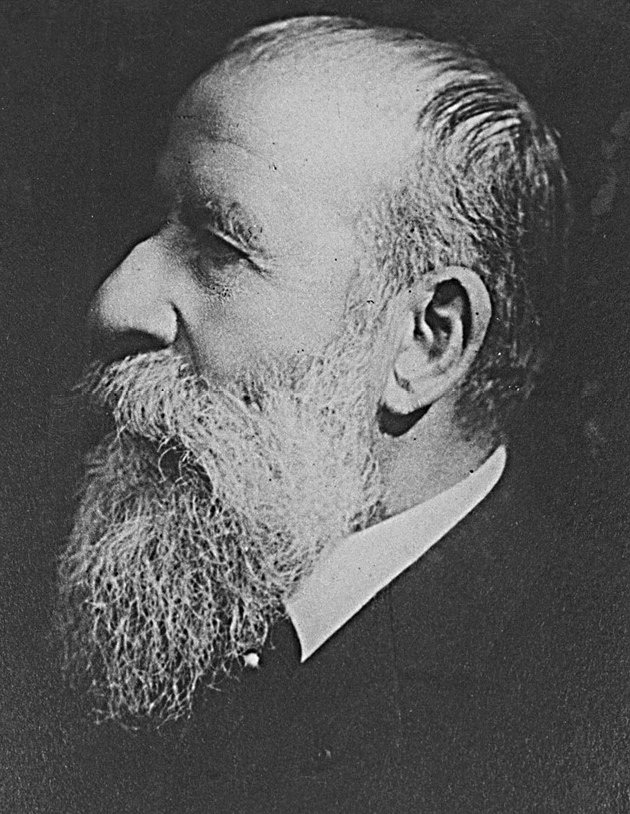

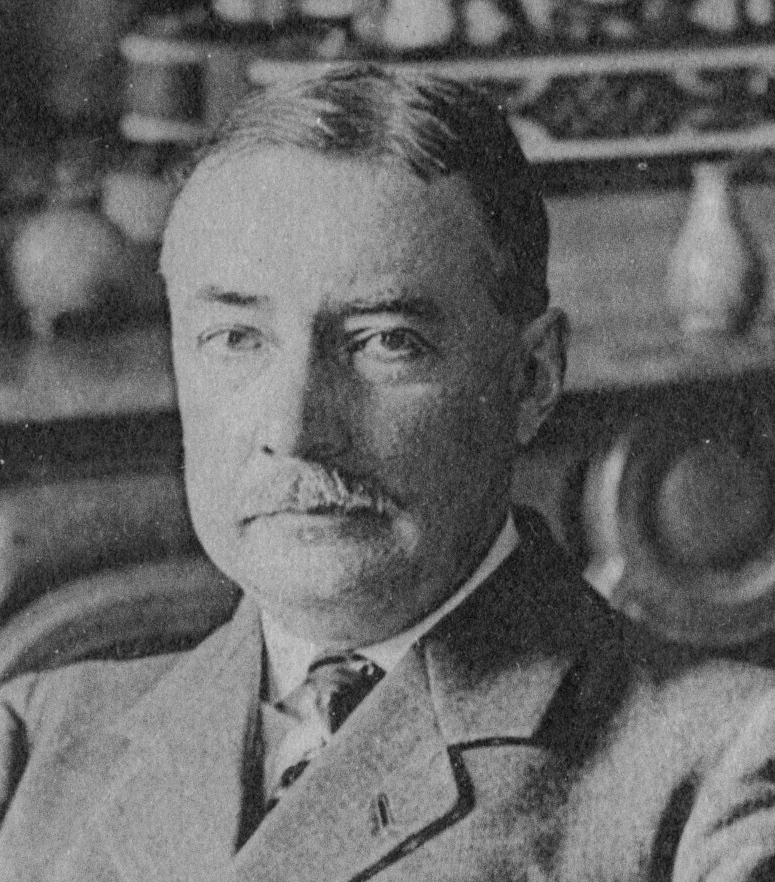

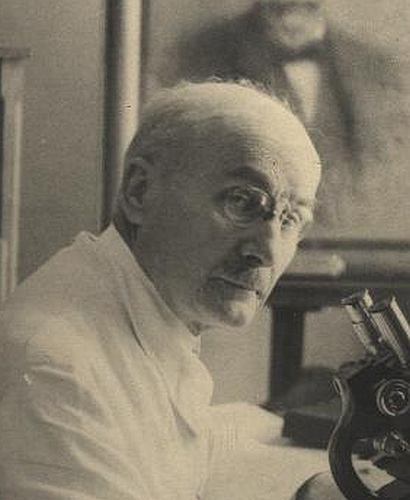

Louis Philippe Alfred Hardy (1811-1893 - Présidence : 1890-1891)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1832, docteur en médecine en 1836, Médecin des Hôpitaux de Paris en 1839, Hardy fut nommé chef de service à Saint-Louis en 1851, successeur de Lugol. Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris en 1847, Hardy fut responsable d’un cours complémentaire de dermatologie à Saint-Louis de 1853 à 1867 avant d’être nommé en 1867 Professeur de pathologie interne à la Faculté de Médecine de Paris. Il quitta l’hôpital Saint-Louis en 1876 pour occuper la chaire de Clinique médicale de l’hôpital Necker en remplacement de Bouillaud. Président du Premier congrès international de dermatologie en 1889, Hardy fut élu en 1890-1891 prmier président de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie fondée en 1889. Co auteur en 1868 avec Arthur de Montméja de la Clinique photographique de l’hôpital Saint-Louis, premier livre français consacré à la photographie en dermatologie, Hardy manifesta un intérêt particulier pour les relations des maladies de la peau et de la pathologie générale niant notamment l’idée de spécialité en dermatologie. Il mourut d’une pneumonie le 23 janvier 1893.

Gérard TILLES

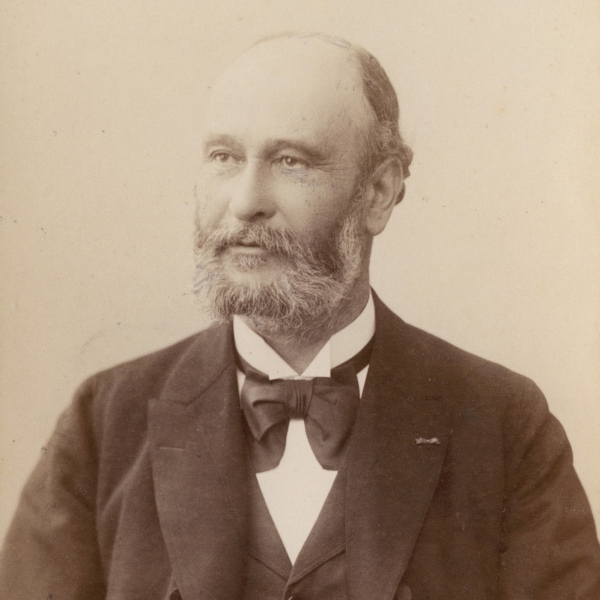

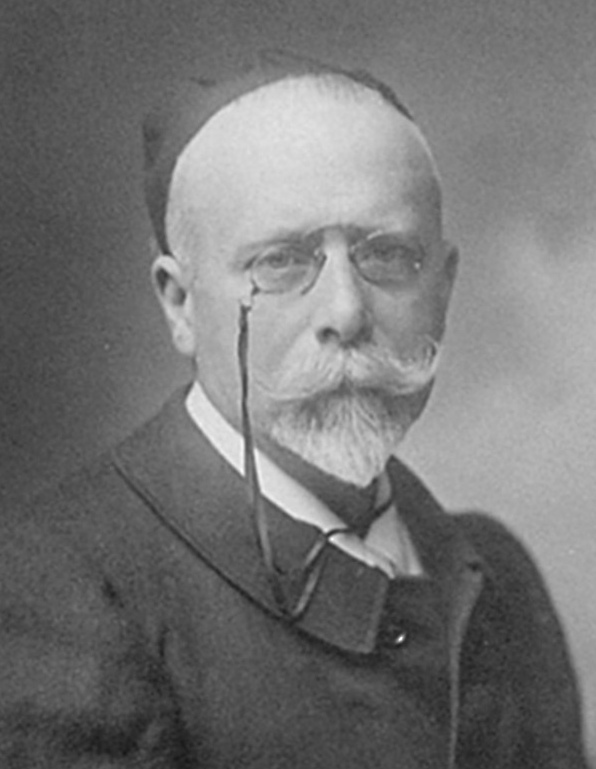

Charles Lailler (1822-1893 - Présidence : 1891-1892)

Né en 1822, Interne des Hôpitaux de Paris en 1844, médecin des hôpitaux de Paris en 1854, Lailler fut nommé chef de service à Beaujon puis à Saint-Louis en 1863, successeur de Camille Melchior Gibert. Président de la Société médicale des Hôpitaux de Paris en 1874, Lailler créa dans son service à Saint-Louis une bibliothèque pour les Externes de l’hôpital qui constitua plus tard le premiers fonds de la bibliothèque médicale de cet hôpital, devenue bibliothèque Henri-Feulard du nom de son premier secrétaire général. « Découvreur » de Jules Baretta, premier artisan mouleur du musée de Saint-Louis, Lailler fut à l’origine de la création à Saint-Louis d’une école pour enfants atteints de teigne [Ecole Lailler], alors exclus des autres écoles. Lailler écrivit peu. Ses Leçons cliniques sur les teignes, publiées en 1878 contiennent les deux premières photographies en couleurs de maladies de la peau. Président de la Société française de dermatologie en 1891-1892, Lailler est mort le 10 août 1893 à Bernay [Eure].

Gérard TILLES

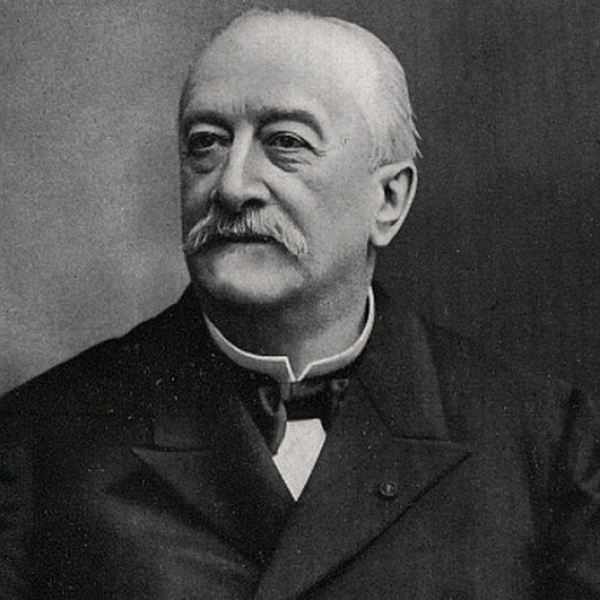

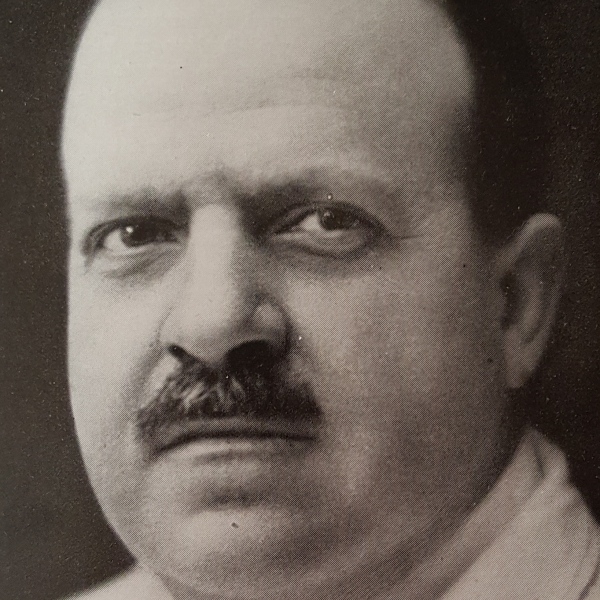

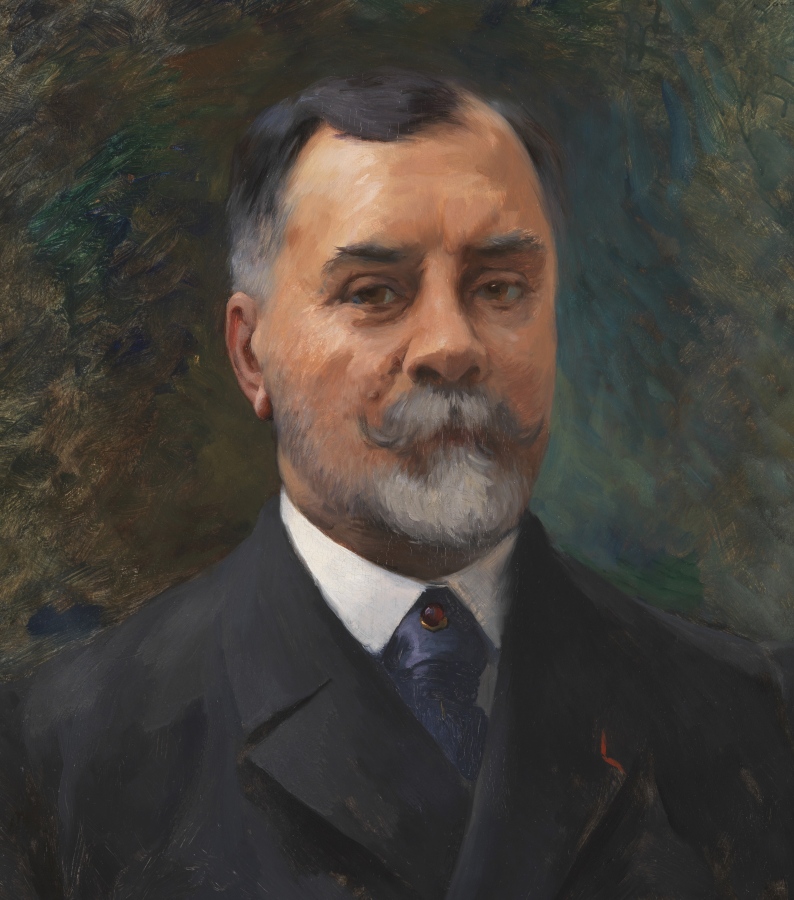

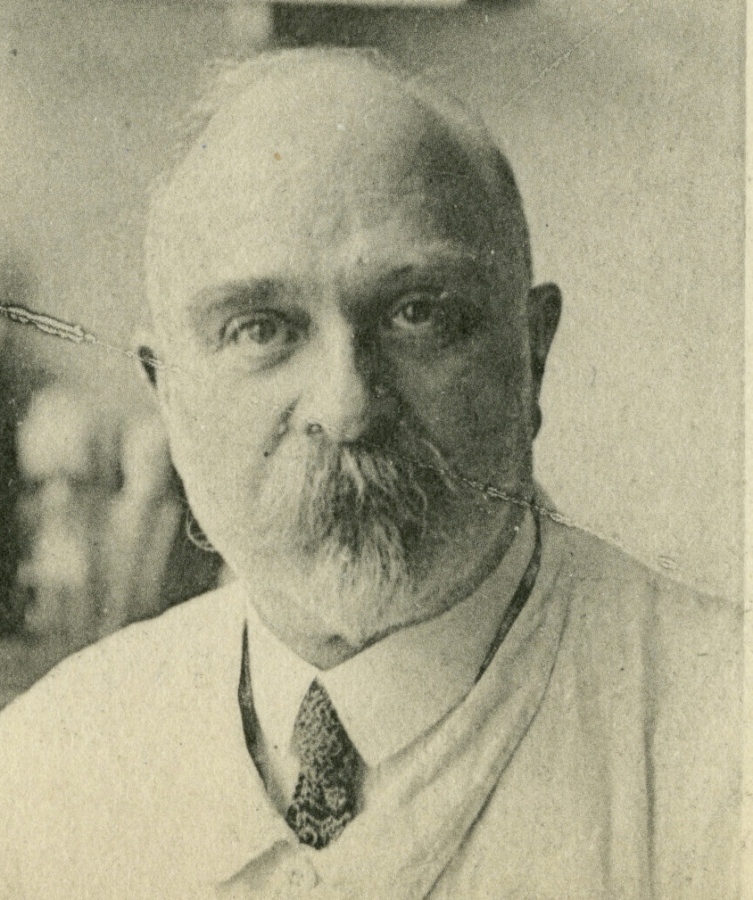

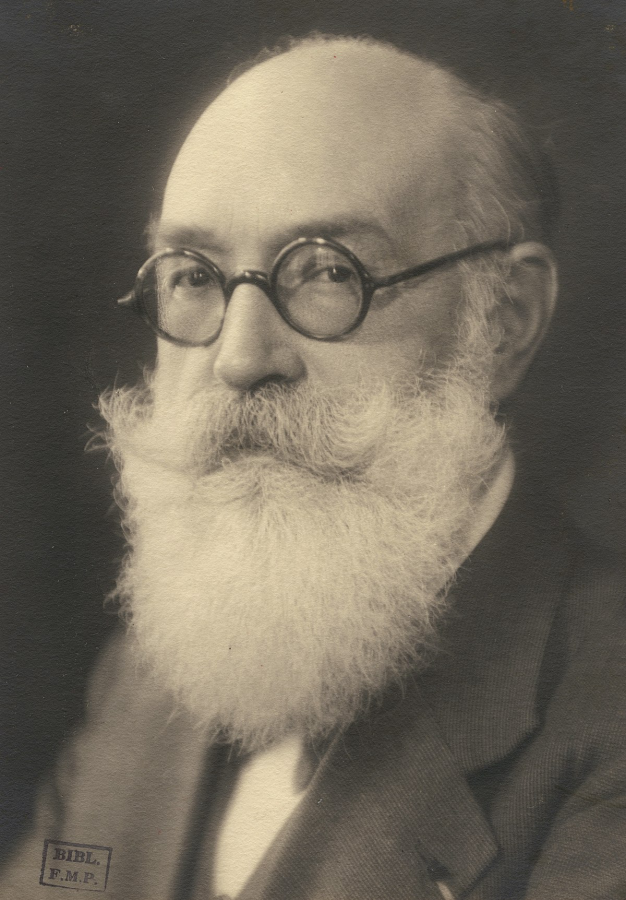

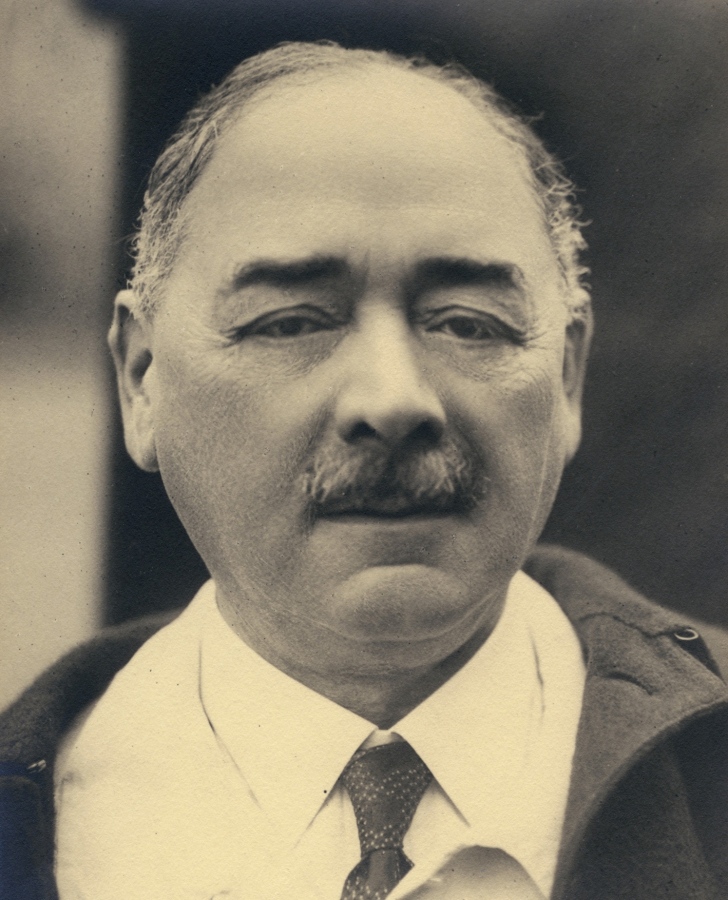

Ernest Besnier (1831-1909 - Présidence : 1892-1902)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1853, docteur en médecine en 1857, Médecin des Hôpitaux de Paris le 12 juin 1863, Besnier fut chef de service successivement à Sainte-Périne, à Saint-Antoine et à Saint-Louis le 1er janvier 1873. Successeur de Bazin, Besnier "n’avait jusque-là jamais fréquenté régulièrement les services de l’hôpital où il devait s’illustrer . […] Ainsi les premiers mois qui suivirent son entrée en fonctions, avait-il coutume, sitôt faite la visite de ses salles de se rendre dans le service de son collègue Lailler qui le faisait profiter de sa grande habileté diagnostique et de sa profonde science thérapeutique." Besnier assura avec Adrien Doyon (1827-1907), fondateur des Annales de dermatologie et de syphiligraphie, la traduction du traité de Moriz Kaposi (1837-1902), chef de l'Ecole dermatologique de Vienne. Il fut l’un des rares dermatologues français à attirer l’attention sur la prééminence de l’école de Vienne et sur la position internationale déclinante de l’école française de dermatologie. Besnier créa en 1879 le terme biopsie, décrivit en 1889 le lupus pernio, première étape de la description de la sarcoidose - maladie de Besnier-Boeck-Schaumman- et donna une description magistrale de la dermatite atopique (pruigo diathésique) en 1892. Secrétaire général de la Société médicale des hôpitaux en 1864, élu le 29 mars 1881 membre de l’Académie de Médecine, Président du 4ème congrès international de dermatologie et de syphiligraphie de Paris en 1900, Président de la Société française de dermatologie de 1892 à 1902, Besnier dirigea avec Louis Brocq et Lucien Jacquet la publication de la Pratique dermatologique, premier ouvrage collégial de l’Ecole française de dermatologie publié en 4 volumes de 1900 à 1904. Né à Honfleur le 21 avril 1831, chevalier de la Légion d'Honneur, Besnier est mort à Paris le 15 mai 1909.

Gérard TILLES

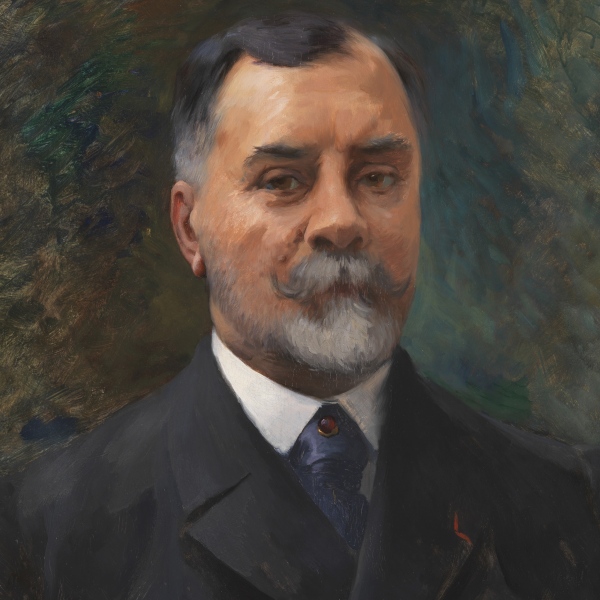

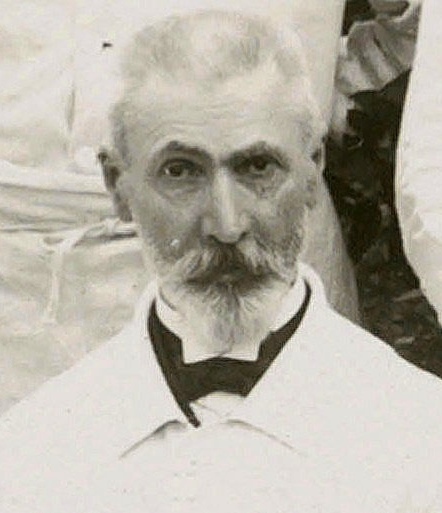

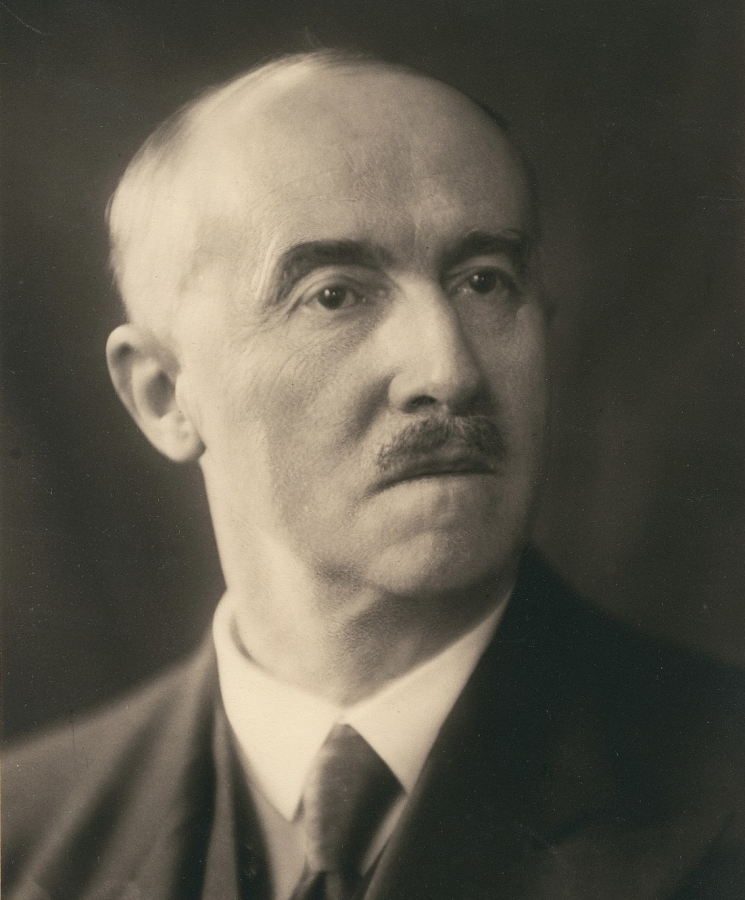

Emile Vidal (1825-1893 - Présidence : 1892)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1850, réfusé à l’agrégation de médecine, Vidal fut le premier à publier en France avec Henri Leloir, Professeur de dermatologie à Lille, un ouvrage d’anatomie pathologique cutanée -Traité descriptif des maladies de la peau. Symptomatologie et anatomie pathologique- enrichie d’une abondante iconographie en couleurs. Vidal manifesta un constant intérêt pour les questions de santé publique qui lui valurent d’être secrétaire de la Société de Tempérance pendant plusieurs années. Selon Brocq, le nom de Vidal reste surtout attaché à la méthode des scarifications linéaires quadrillées : "il nous a appris à arrêter la marche extensive du lupus vulgaire en scarifiant largement les bords et en empiétant de plusieurs millimètres sur les tissus sains en apparence.» Sabouraud, interne de Vidal en 1889 disait de son Maître qu'il « avait une qualité étonnante de diagnostic à première vue souvent de très loin [..] nous disions de son diagnostic qu’il était télescopique. » Officier de la légion d’Honneur, membre de l’Académie de Médecine élu en 1883, membre fondateur de la Société française de dermatologie qu'il présida en 1892, Vidal mourut en 1893 la même année que Lailler et Hardy.

Gérard TILLES

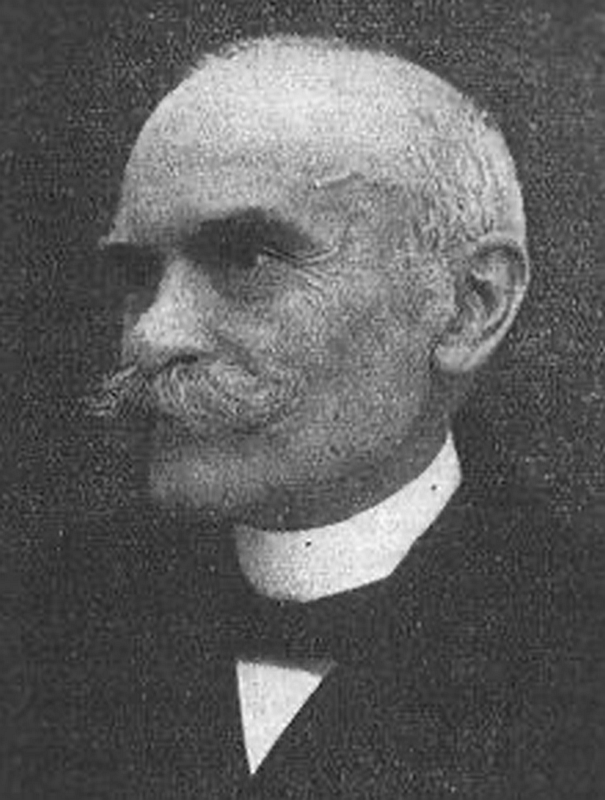

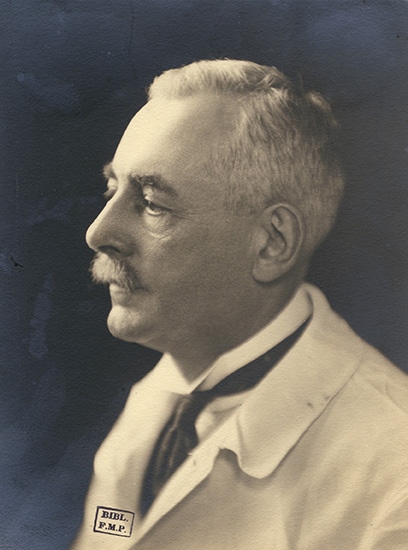

Alfred Fournier (1832-1914 - Présidence : 1902-1909)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1855, docteur en médecine en 1860, Fournier fut nommé médecin des Hôpitaux de Paris en 1863, Agrégé de la Faculté de Médecine de Paris en 1863, chef de service à l’hôpital de Lourcine en 1868, chef de service à Saint-Louis en 1876. Fournier fut le premier titulaire de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques à la Faculté de Médecine de Paris, élu le 31 décembre 1879. Fournier rédigea plusieurs milliers de pages consacrées à la syphilis dans ses différentes formes cliniques, ses aspects épidémiologiques, sociaux et prophylactiques. Sabouraud, qui fut interne de Fournier disait de son maître qu'il fut « l’homme d’une seule question : la syphilis. […] son jour d’examen de malades était un cours de diagnostic différentiel de la syphilis." Il montra l’origine syphilitique de la paralysie générale et du tabès à l’aide du seul examen clinique des malades. Deux timbres-poste à son effigie furent émis en 1946 et 1947 au profit de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale dont il fut l'un des fondateurs. Alfred Fournier est également représenté dans un tableau de Toulouse-Lautrec intitulé "un examen à la Faculté de Médecine de Paris [1901]" exposé au musée Lautrec à Albi. Membre de l’Académie de Médecine, Président de la Société française de dermatologie (1902-1909), Commandeur de la Légion d’Honneur, né en 1832, Fournier est mort le 23 décembre 1914 à son domicile parisien, 77 rue de Miromesnil.

Gérard TILLES

Félix Balzer (1849-1929 - Présidence : 1909-1914)

Né à Châteaubriant, le 4 avril 1849, Balzer est mort à Paris le 16 mars 1929. Après des études médicales commencées à Rennes, Interne des Hôpitaux de Paris en 1873, Balzer fut reçu docteur en médecine en 1878. [thèse consacrée à l’étude anatomopathologique de la bronchopneumonie, réalisée sous la direction de Charcot]. Directeur du laboratoire d’histologie de l’amphithéâtre des hôpitaux [1877-1880], directeur du laboratoire d’histologie de la Faculté de Médecine à l’Hôpital Saint-Louis [1880-1885], Médecin des hôpitaux de Paris en 1881, Balzer fut affecté à l’hôpital de Lourcine puis à l’hôpital Ricord de 1885 à 1896 et enfin à l’hôpital Saint-Louis à partir de 1896. Vice-président de la Société anatomique, Vice-Président de la Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie et Président de cette Société de 1909 à 1914, Président de la Société Médicale des Hôpitaux, Balzer fut élu à l’Académie de Médecine en 1908. Descripteur du pseudoxanthome élastique (1884), Balzer publia de très nombreux articles sur la syphilis ainsi qu’un traité de "Thérapeutique des maladies vénériennes" édité en 1894 et 1897.

Gérard TILLES

Alexandre Renault (1844-1929 - Présidence : 1914)

Interne des Hôpitaux de paris en 1868, reçu docteur en médecine en 1874 (thèse : essai sur l'influence de l'alcoolisme dans le développement de plusieurs groupes d'affections cutanées). Alexandre Renault fut élu Président de la Société française de dermatologie en 1914. A la déclaration de guerre, le 3 août 1914, le comité directeur de la Société française de dermatologie suspendit toute forme de relation avec les sociétés de dermatologie allemandes et leurs alliées. Auteur d'ouvrages de vénéréologie (« L'avenir du syphilitique », « Maladies blennorragiques des voies génito urinaires »), Alexandre Renault persista, après l'Armistice du 11 novembre 1918, dans une attitude intransigeante, invitant à rompre toute relation avec les savants allemands.

Gérard TILLES

Louis Brocq (1856-1921 - Présidence : 1919)

Nommé premier à l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1878, docteur en médecine en 1882, médecin de l’hospice de La Rochefoucauld en 1891, chef de service à Broca en 1896, Brocq fut nommé chef de service à Saint-Louis en 1906 où il resta jusqu’à sa retraite en 1921. Avant la première guerre mondiale, la Présidence de la Société française de dermatologie lui avait été refusée en raison d’un conflit avec Gaucher, titulaire de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Brocq organisa alors avec Thibierge et Darier des réunions concurrentes au musée de Saint-Louis. Président de la Société française de dermatologie en 1919, Brocq assura la direction avec Besnier et Jacquet de la Pratique Dermatologique (1900-1904), ouvrage majeur de l'école française de dermatologie. Le nom de Brocq reste attaché à l'étude des maladies bulleuses (maladie de Duhring-Brocq), à la mise au point d'une pommade longtemps utilisée pour le traitement du psoriasis [pommade de Brocq], aux descriptions de l'érythrodermie icthyosiforme congénitale bulleuse (1902), de l'angiolupoide de Brocq Pautrier (1913), de la pseudopelade (1905), avec Clément Simon du pyoderma gangrenosum (1908). Né le 1er février 1856 à Laroque-Thimbault (Lot et Garonne), Brocq est mort à Paris le 18 décembre 1921. Amateur averti et collectionneur d'objets d'art et de toiles de maîtres qu'il légua sa collection au musée d'Agen, Louis Brocq était Commandeur de la Légion d'Honneur.

Gérard TILLES

Georges Thibierge (1856-1926 - Présidence : 1920-1921)

Nommé 1er à l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1879, docteur en médecine en 1884, Thibierge fut nommé Médecin des hôpitaux de Paris en 1890, chef de service à l'hospice Debrousse en 1895, à l’hôpital de la Pitié en 1896, à Broca en 1902 puis à l’hôpital Saint-Louis de 1908 à 1922. Président de la Société française de dermatologie en 1920 et 1921, Rédacteur en chef des Annales de dermatologie, Secrétaire général du IVème Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie [Paris 1900], Président de l’association des Internes et anciens internes des hôpitaux de Paris de 1911 à 1914, fondateur de l’Association des dermatologistes et syphiligraphes de langue française, Thibierge décrivit avec Weissenbach en 1911 les "concrétions calcaires cutanées et sclérodermie, tableau pathologique connu sous le nom de syndrome de Thibierge-Weissenbach. Elu membre de l’Académie de Médecine en 1918, auteur d'ouvrages de dermatologie et de médecine légale, Thibierge publia les Comptes-rendus de la conférence internationale de la lèpre (Berlin, 1897) et du 4ème congrès international de dermatologie, (Paris, 1900). Membre de sociétés savantes en France et hors de France, co président le 20 mars 1921 avec Pautrier de la première réunion dermatologique de Strasbourg, né à Paris le 24 mai 1856, responsable d'un service de dermatologie militaire de 1914 à 1918, Officier de la légion d'honneur à titre militaire, Thibierge est mort le 26 août 1926 dans sa propriété des Jallots près de Dourdan, localité proche de Paris. Une plaquette en bronze représentant Georges Thibierge par Georges-Henri Prud'homme est conservée au Musée d'Orsay.

Gérard TILLES

Ferdinand-Jean Darier (1856-1938 - Présidence : 1921-1922)

La famille Darier avait quitté la France au XVIIIème siècle après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Darier naquit à Pest (Hongrie) le 26 avril 1856. Nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1881, Docteur en médecine en 1885, naturalisé français la même année, répétiteur d’histologie au Collège de France dans le laboratoire de Ranvier, chef de laboratoire de Fournier à Saint-Louis de 1885 à 1894, médecin des hôpitaux de Paris en 1894, Darier fut chef de service à l’hôpital de la Rochefoucault en 1897, chef de service à l’hôpital de la Pitié de 1902 à 1905, chef de service à l’hôpital Broca en 1906 où il succéda à Brocq et chef de service à Saint-Louis en décembre 1909, jusqu’à sa retraite en 1922. Mobilisé pendant la première guerre mondiale d'août 1914 à février 1919, Darier fut un acteur majeur de la dermatologie de la première moitié du XXème siècle. Président de la Société française de dermatologie et de Syphiligraphie en 1921 et 1922, Darier fut l’un des fondateurs de l’Association des dermatologistes de langue française fondée à Strasbourg en 1923. Président d’Honneur du IXème Congrès international de dermatologie à Budapest en 1935, auteur d’un Précis de dermatologie publié en 1909, réédité 4 fois, traduit en anglais et en allemand, Darier fut le premier directeur de la Nouvelle Pratique Dermatologique, ouvrage de l’Ecole française de dermatologie, 8 volumes publiés en 1936. Descripteur de la maladie qui porte son nom en 1889 (décrite la même année par James Clarke White), des sarcoides hypodermiques de Darier et Roussy (1904), de l'érythème annulaire centrifuge (1916-1917), des dermatofibromes progressifs de Darier et Ferrand (1924), du signe de l'urticaire pigmentaire (1905). Commandeur de la Légion d'Honneur (introduit dans l'Ordre par Babinski), Darier est mort le 5 juin 1938 et fut inhumé au cimetière de Longpont-sur-Orge dont il fut maire de 1925 à 1935.

Gérard TILLES

Louis Queyrat (1856-1933 - Présidence : 1923-1924)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1881, élève de Hardy, chef de service à l'hôpital Cochin-Ricord Queyrat fut essentiellement syphiligraphe. Médecin des Hôpitaux de Paris en 1894, chef de service à Cochin-Ricord en 1898 (pendant 23 ans). Un des tout premiers utilisateurs du 606 (arsenic) mis au point par Ehrlich qu'il reçut dans son service à Cochin, Queyrat décrit en 1911 l'érythroplasie qui porte son nom. Co fondateur de la Ligue française contre le péril vénérien dont il devient président en 1927, fondateur en 1932 de l'Ecole de sérologie de la faculté de médecine à l'Institut Alfred-Fournier, il fut élu Président de la Société française de dermatologie (1923-1924).

Né le 2 décembre 1856 à Chavannat (Creuse), Louis Queyrat était Officier de la Légion d'honneur.

Gérard TILLES

Edouard Jeanselme (1858-1935 - Présidence : 1924)

Interne des Hôpitaux de Paris nommé en 1880, docteur en médecine en 1888, chef de laboratoire à Saint-Louis de 1894 à 1896, Jeanselme fut nommé médecin des hôpitaux de Paris en 1896. En 1898, Jeanselme fut chargé par le Ministre de l’Instruction publique et par le Ministre des Colonies à l’initiative de Brouardel, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, de rechercher les moyens de la prophylaxie antilépreuse dans les colonies française d’Extrème-Orient. C’est au cours de ce voyage qu’il décrivit les nodosités juxta articulaires observées au cours des tréponématoses et de la lèpre et auxquelles il donna son nom [nodosités de Jeanselme ou de Lutz Jeanselme]. Professeur agrégé à la faculté de Médecine de Paris en 1901, Professeur à l’Institut de Médecine Coloniale en 1902, Jeanselme succéda à Gaucher en 1918 comme Professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, chef de service à Saint-Louis. Président de la Société française de dermatologie en 1924, Président de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale fondée par Fournier, Président de la Société française d’histoire de la Médecine en 1919, Jeanselme fut élu Membre de l’Académie de Médecine en 1919. Jeanselme dirigea la publication d’un ouvrage en 5 volumes consacrés à la syphilis et d’un traité de léprologie. Il mourut le 9 avril 1935 à Paris à son domicile, quai Malaquai.

Gérard TILLES

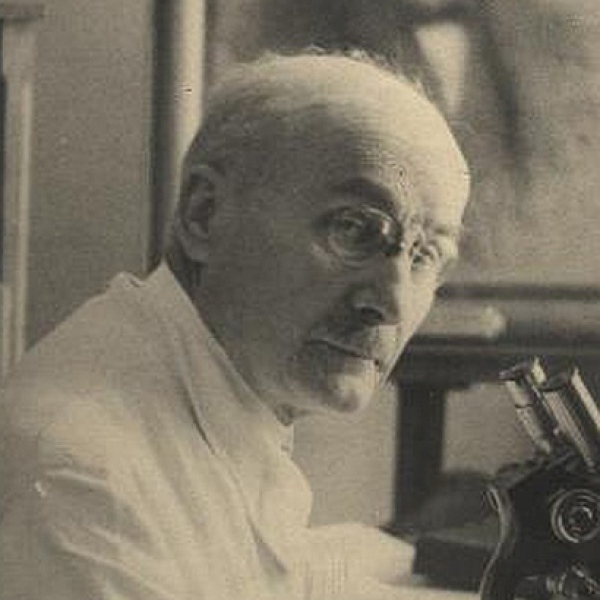

Raimond (ou Raymond) Sabouraud (1864-1938 - Présidence : 1925-1927)

Né à Nantes le 24 novembre 1864, nommé à l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1890, docteur en médecine en 1894 (thèse : « les trichophyties humaines »), élève d'Emile Roux à l’Institut Pasteur. Interne dans le service de Besnier à Saint-Louis il fit installer un laboratoire de bactériologie et commença à travailler sur les teignes du cuir chevelu et mit au point « le milieu d’épreuve" dénommé depuis milieu de Sabouraud. Nommé directeur du laboratoire municipal des teignes à l'hôpital Saint-Louis - nomination qui lui attira des inimitiés fortes et durables de la part de plusieurs médecins des hôpitaux de Paris-, Sabouraud met au point en 1904 à Saint-Louis avec son assitant Noiré la radio thérapie des teignes alors considérée comme la « solution rêvée » du traitement. Auteur en 1910 des « Teignes », ouvrage encyclopédique, pièce maîtresse de son œuvre qui conforta sa rénommée internationale déjà acquise depuis le congrès de Londres en 1896, Sabouraud fut Président de la Société française de dermatologie en 1925-1927, président du 4ème congrès de dermatologistes de langue française en 1929, co directeur de la Nouvelle Pratique Dermatologique, ouvrage de l'école de française de dermatologie (1936). Sabouraud fut également un sculpteur porteur d’une certaine renommée. Parmi ses oeuvres, on notera la réalisation de trois bustes de Jeanselme, Darier et Brocq exposés au musée de l’hôpital Saint-Louis. Mort le 4 février 1938, Sabouraud est inhumé au cimetière de la Digne d'Aval (Aude).

Gérard TILLES

Lucien Hudelo (1863-1955 - Présidence : 1927-1929)

Interne des Hôpitaux de Paris nommé en 1886, Docteur en médecine en 1890, médecin des hôpitaux de Paris en 1899, Hudelo fut chef de service à Tenon et à l’hôpital Broca en 1910 avant d’être nommé à Saint-Louis en 1919 où il resta jusqu’à sa retraite en 1928. Secrétaire de la Société française de dermatologie pendant 15 ans, Hudelo en fut également Président ( 1927-1929) puis Président d’Honneur.

Gérard TILLES

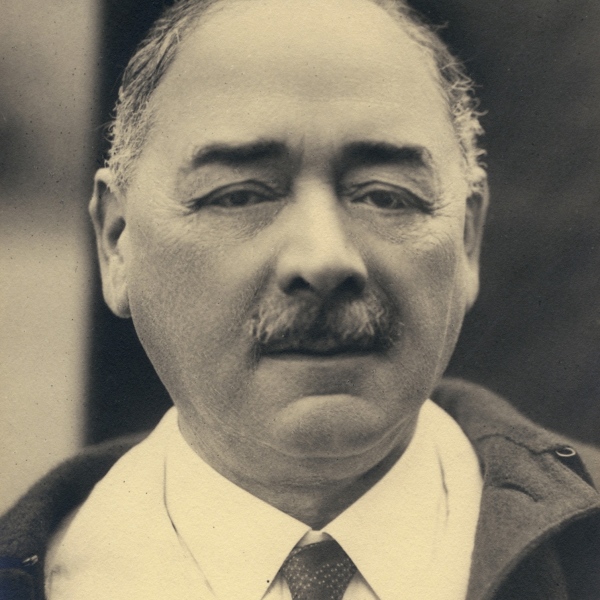

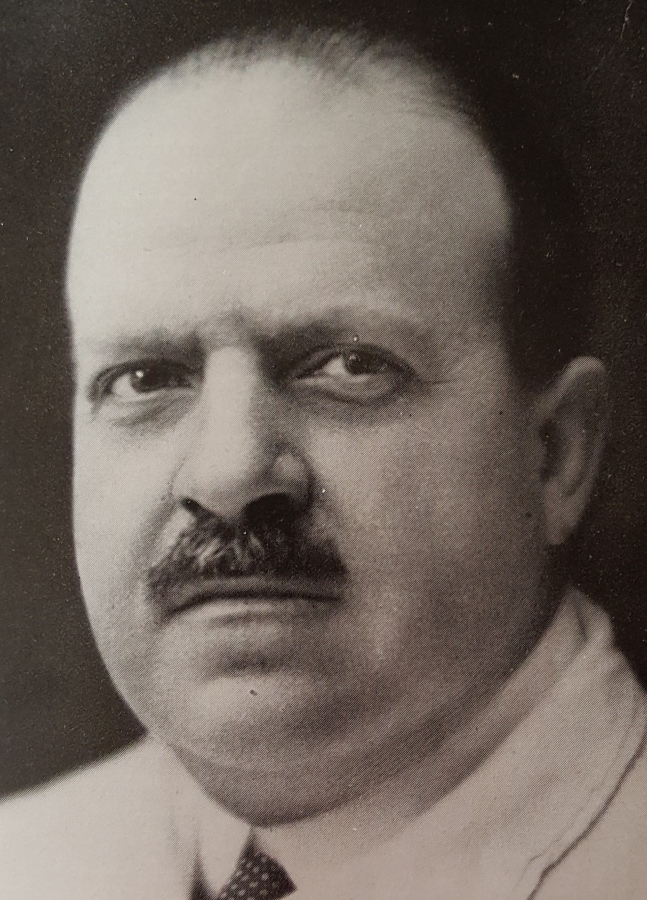

Gaston Milian (1871-1945 - Présidence : 1929-1931)

Externe des Hôpitaux de Paris notamment dans le service de Besnier, Milian fut nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1894. Docteur en médecine en 1898, chef de clinique en 1901, Milian devint assistant de consultation à Saint-Louis de 1902 à 1905 avant d’être nommé Médecin des Hôpitaux de Paris en 1906 et chef de service à Saint-Louis. Manifestant fréquemment une véritable syphilophobie qui le conduisait à attribuer à la syphilis les manifestations les plus diverses, Milian exerça les fonctions de Président de la Ligue contre le péril vénérien, Président de la Société médicale des Hôpitaux de Paris, Président du Syndicat des dermatologues français, Président de la Société française de dermatologie (1929-1931), fondateur en 1925 de la « Revue française de dermatologie et vénéréologie », Milian fut l'un des co directeurs de la Nouvelle Pratique Dermatologique (1936).

Gérard TILLES

Paul Ravaut (1872-1934 - Présidence : 1931-1933)

Nommé Interne des hôpitaux de Paris en 1897, élève de Thibierge, Chauffard, Fernand Widal, Médecin des Hôpitaux de Paris en 1907, Ravaut fut chef de service à l’hôpital Broca en 1919 et à Saint-Louis en 1922. Membre de l’Académie de Médecine en 1929, Ravaut fut rédacteur en chef des Annales de dermatologie de 1910 à 1928 et Président de la Société française de dermatologie de 1931 à 1933. Auteur de nombreux travaux consacrés à la syphilis notamment neurologique, à la maladie de Nicolas Favre, Paul Ravaut, né à Saint-Cloud le 2 août 1872, titulaire de la Croix de guerre, Officier de la Légion d'honneur est mort à Paris le 4 novembre 1934.

Gérard TILLES

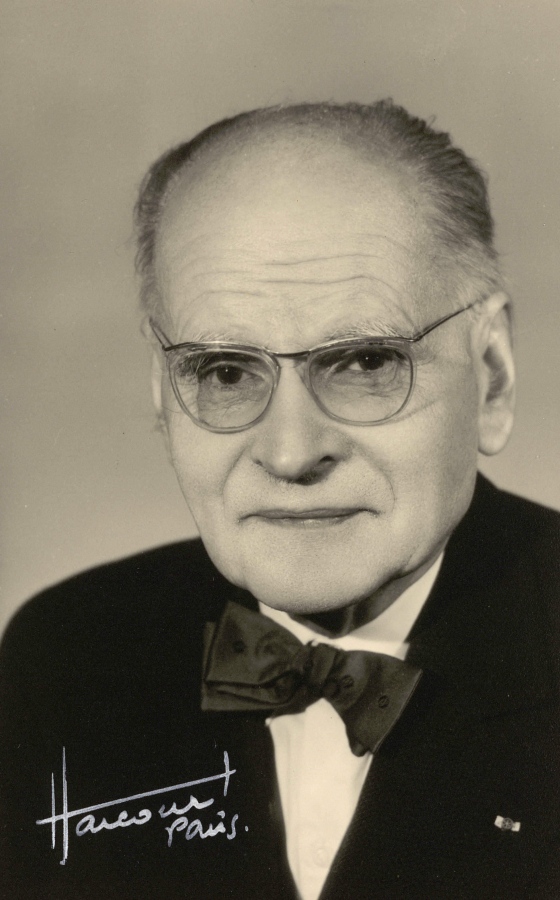

Henri Gougerot (1881-1955 - Présidence : 1933 et 1935)

La carrière médicale et hospitalière d’Henri Gougerot a traversé les deux guerres mondiales. Né le 2 juillet 1881 à Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne, il était nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1904, chef de clinique en 1909 et Professeur Agrégé en 1910 dans le service de Gaucher. Médecin des hôpitaux de Paris en 1921, chef de service à l’hôpital Broca en 1927 et à Saint-Louis à partir de 1928. Gougerot succéda à Jeanselme en 1928 à la tête de l'un des six services de dermatologie que comptait alors l’hôpital Saint-Louis, et en tant que titulaire de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Au début de la seconde guerre, jusqu’à l’Armistice de juin 1940, il consacrait aussi un peu de temps à la direction d’une unité de vénérologie de l’Armée où était affecté Bernard Duperrat. Gougerot devait rester chef de service à Saint-Louis jusqu’en 1951, remplacé ensuite par Robert Degos. Gougerot portait un intérêt particulier aux dermatoses infectieuses, notamment tuberculose et mycoses. Il a notamment publié en 1912 un volumineux ouvrage sur les sporotrichoses avec Lucien de Beurmann, qui en avait rapporté le premier cas français en 1903. Préoccupé par la syphilis comme nombre de ses contemporains, il dirigea les "Annales des maladies vénériennes", devint en 1928 président de la Société Française de Prophylaxie Sanitaire et Morale, qui avait été fondée en 1901 par Alfred Fournier. Selon une biologiste de son laboratoire, il militait activement pour la mise en place du certificat prénuptial, qui est resté en vigueur de 1942 à 2008. Au-delà des maladies infectieuses, son nom est associé à plusieurs descriptions cliniques originales telles que celles du syndrome sec (« de Gougerot-Sjögren »), de la papillomatose confluente et réticulée (« de Gougerot et Carteaud »), de capillarites (« de Gougerot-Blum »), la maladie trisymptomatique qui porte son nom [vasculite leucocytoclasique],tc. Il a signé de nombreux ouvrages et publications et co-édité en 1936 la « Nouvelle Pratique Dermatologique » en 8 tomes (avec Darier, Sabouraud, Milian, Pautrier, Ravaut, Sézary et Clément Simon). Gougerot a présidé plusieurs sociétés savantes, dont la Société Française de Dermatologie entre 1933 et 1935 ; il a été élu à l’Académie de Médecine en 1940. Principaux ouvrages : le traitement de la syphilis en clientèle, 4 éditions de 1914 à 1927. L’hôpital Saint-Louis et la clinique d’Alfred Fournier [en coll. avec Brodier], Paris, 1932. La dermatologie en clientèle, 6 éditions de 1917 à 1939. Commmandeur de la Légion d'Honneur croix de guerre, Henri Gougerot est mort le 15 janvier 1955 à son domicile Boulevard Raspail.

Antoine PETIT

Marcel Pinard (1881-1939 - Présidence : 1935)

Né le 28 juin 1881, Externe de Landouzy et de Fernand Widal, Interne des Hôpitaux de Paris en 1906, élève de Queyrat, docteur en médecine en 1910 (thèse : l'immunité syphilitique), Marcel Pinard fut essentiellement vénéréologue. Créateur en 1918 de la première consultation de syphilis obstétricale à la maternité Baudelocque, médecin des hôpitaux de Paris en 1920, fondateur en 1922 du dispensaire antivénérien à Boucicaut, Pinard fut chef de service à Cochin en 1927. Décoré de la Croix de guerre, Chevalier de la Légion d'Honneur, élu Président de la Société française de dermatologie en 1935, Marcel Pinard est mort le 16 mai 1939.

Gérard TILLES

Albert Sezary (1880-1956 - Présidence : 1937)

Né le 26 décembre 1880 à Alger, Sézary fut nommé interne des hôpitaux d’Alger en 1901. Puis, "un jour, en été, il vint en France pendant les vacances. Un peu à l’improviste il eut l’idée de se présenter à l’Externat de Paris ; il fut reçu premier en 1904. Il persévéra. En 1905, il était reçu second à l’Internat. » Docteur en médecine en 1909, Sézary fut chef adjoint du laboratoire de clinique médicale de l’Hôtel-Dieu, chef de clinique médicale à l’hôpital Laennec en 1911, chef du laboratoire de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques à l’hôpital Saint-Louis de 1919 à 1926, chef de service à l'hospice de Brousse en 1921, chef de service à Broca en 1926, à Saint-Louis en 1929 . Nommé agrégé en 1927, Président de la Société française de dermatologie en 1937, il fut élu à l’Académie de Médecine en 1945. Officier de la Légion d’Honneur, membre de l’Académie de Médecine, Sézary décrivit en 1938 le syndrome qui porte son nom. Sézary est mort le 1er décembre 1956 à Paris.

Gérard TILLES

Achille Civatte (1877-1956 - Présidence : 1938-1939)

Né à Sisteron [Alpes de Haute Provence] le 16 mars 1877 d’une famille de médecins, Interne des Hôpitaux de Paris en 1899, Achille Civatte fut assistant dans le service de Brocq. Docteur en médecine en 1906 [thèse : les parapsoriasis], il apprit à connaître la dermatologie allemande au cours d'un voyage de plusieurs mois dont il rendit compte dans les Annales de dermatologie (Lettre de Berlin, 1908). Civatte fut assistant de Darier au Collège de France et à Saint-Louis et conservateur du musée d’histologie de Saint-Louis qui, grâce à l’enrichissement de la collection devint un véritable laboratoire central d’histologie auquel tous les chefs de service de Saint-Louis avaient recours. Président de la Société française de dermatologie de 1938 à 1939, membre de l’Académie de Médecine en 1954, Achille Civatte était considéré par ses contemporains comme le Maître de l’histopathologie cutanée, la référence des diagnostics difficiles. Il publia en 1906 un ouvrage consacré aux parapsoriasis et assura en 1947 la mise à jour de la 5ème édition du Précis de dermatologie de Darier. Histopathologiste de renommée internationale, auteur en 1957 d'un Atlas d'histopathologie cutanée, Achille Civatte eut de nombreux disciples en France et hors de France. Père de Jean Civatte, Professeur de dermatologie à la Faculté de Médecine de Paris chef de service à Saint-Louis, Achille Civatte est mort à Sisteron le 20 juillet 1956.

Gérard TILLES

Albert Touraine (1883-1961 - Présidence : 1939-1943)

Né à Paris le 11 novembre 1883, Interne des Hôpitaux de Paris (2ème) en 1907, médaille d’or de l’Internat en 1911, docteur en médecine en 1912, médecin des Hôpitaux de Paris en 1923, Touraine fut chef de service à l’hôpital des Petits-Ménages en 1928, à Broca en 1929 avant d’être chef de service à Saint-Louis en 1932 où il resta jusqu’à sa retraite en 1948.

Président de la ligue nationale française contre le péril vénérien, président du syndicat des dermatologistes de 1946 à 1958, Président de la société française de dermatologie et syphiligraphie de 1939 à 1943, membre de l’Académie de Médecine en 1945, commandeur de la Légion d’Honneur, Touraine manifesta un intérêt particulier pour les conséquences médicales de l’hérédité auxquelles il consacra un ouvrage édité en 1955. Descripteur de la pachydermopériostose avec Solente et Golé (1935) et la lentiginose centro faciale (1941), Albert Touraine, père de René Touraine, est mort le 20 mai 1961.

Gérard TILLES

Raymond-Joseph Weissenbach (1885-1963 - Présidence : 1942-1944)

Neveu de Maurice Arthus, titulaire de la chaire de physiologie de la Faculté de Médecine de Lausanne, Weissenbach fut nommé Interne desHôpitaux de Paris en 1910, chef de clinique dans le service de Fernand Widal à Cochin, médecin des Hôpitaux de Paris en 1923. Chef de service à Broca en 1929, chef de service à Saint-Louis à partir de 1934, Weissenbach eut une activité dirigée vers la dermatologie et la rhumatologie. Il décrivit avec Thibierge en 1911 le syndrome qui porte leurs noms. Né le 28 mai 1885 à Reims, Président de la Société française de dermatologie (1942-1944), Weissenbach est mort le 11 septembre 1963 à Paris

Gérard TILLES

Clément Simon (1878-1952 - Présidence : 1944-1945)

Né le 9 juillet 1878 à Labruguière (Tarn), Interne des Hôpitaux de Paris en 1904 dans la même promotion que Gougerot, Simon fut d’abord installé à Uriage avant d’être rappelé à Saint-Louis par Brocq qui lui confia la direction de son laboratoire. Chef du dispensaire antisyphilitique, Médecin de infirmerie spéciale de Saint-Lazare en 1920, Médecin de l’hôpital Saint-Michel en 1926, Rédacteur en chef des Annales de dermatologie et de syphiligraphie de 1928 à 1943, Secrétaire général du congrès des dermatologistes et syphiligraphes de langue française en 1927, Simon fut rapporteur au Congrès international de dermatologie de New-York en 1940 et Président de la Société française de dermatologie en 1944-1945. Médecin chef du service de dermato-vénérologie de l’armée française d’Italie pendant la première guerre mondiale, Clément Simon fut décoré de la Croix de guerre en 1915 et Chevalier de la Légion d'Honneur à titre militaire en 1917, Officier de la Légion d’honneur en 1924. Co descripteur avec Brocq en 1908 du pyoderma gangrenosum, Secrétaire général de la Nouvelle Pratique Dermatologique, ouvrage de l'Ecole française de dermatologie de l'entre deux guerres, Clément Simon est mort le 16 juillet 1952 à Neuilly-sur-Seine.

Gérard TILLES

Pierre Fernet (1877-1946 - Présidence : 1945-1946)

Reçu docteur en médecine en 1910, co fondateur en 1928 avec Petges (Bordeaux) et Hudelo (Paris) du Syndicat des dermatologistes, syphiligraphes et vénéréologistes français, Médecin de l'Infirmerie spéciale de Saint-Lazare, Secrétaire général de la Société française de dermatologie en 1943, Pierre Fernet fut élu Président de la Société française de dermatologie en 1945-1946 et Président du Syndicat des dermatologistes la même année

Gérard TILLES

Charles Flandin (1882-1955 - Présidence : 1946-1947)

Nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1908, Flandin fut reçu docteur en médecine en 1912. Chef de clinique médicale à l’hôpital Saint-Antoine en 1921, Médecin des hôpitaux de Paris en 1925, Médecin chef du Hertford British Hospital en 1925, chef de service à l’hôpital Bichat, Flandin succéda à Ravaut à Saint-Louis en 1935. Président de la Société française de dermatologie (1946-1947), Président de la Société des Médecins de Paris. Né le 12 décembre 1882 à Pau, Croix de Guerre (1915), Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire, Officier de la Légion d'Honneur en 1927 (introduit dans l'Ordre par Darier), Charles Flandin est mort à Paris le 4 juillet 1955.

Gérard TILLES

Pierre Gastinel (1884-1963 - Présidence : 1947-1949)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1908, élève de Thibierge, docteur en médecine en 1913 (thèse : des réactions d'inflammation et d'immunité dans la vaccine et la variole), agrégé de bactérologie en 1929, Pierre Gastinel fut élu professeur titulaire de la chaire de bactériologie en 1942, Membre de l'Académie de médecine élu en 1949. Pierre Gastinel a été Président de la Société française de microbiologie, président de la Société française de dermatologie en 1947-1949. Parmi ses nombreux ouvrages on peut retenir : Précis de bactériologie médicale (1939), Précis de pathologie médicale (avec F Bezançon, 1947). Né le 4 juillet 1884 à Rémalard (Orne), mort le 23 mars 1963 à Paris, Gastinel était Commandeur de la Légion d'Honneur.

Gérard TILLES

Arnault Tzanck (1886-1954 - Présidence : 1949-1951)

Nommé à l'internat des hôpitaux de Paris en 1911, Médecin des hôpitaux de Paris en 1927, chef de service à l’hôpital Broca en 1932, à Saint-Louis en 1937 successeur de Milian. Son œuvre médicale concerne la dermatologie et la transfusion sanguine. Tzanck fonda le premier centre de transfusion sanguine à l'hôpital Saint-Antoine en 1928 « Oeuvre de transfusion sanguine d'urgence », la Société française et la Société internationale de Transfusion sanguine dont il devint président. Il créa en 1929, l’œuvre de la transfusion d’urgence et en 1937 prit la direction du centre de transfusion et de recherche sur le sang à l’hôpital Saint-Antoine et créa le Centre national de transfusion sanguine en 1949. Tzanck créa en 1947 le cytodiagnostic qui porte son nom. Avec son élève Sidi (1903-1966),Tzanck publia en 1950 « Les dermatoses allergiques » dans lequel ils insistaient surla valeur des tests épicutanés. Croix de guerre 1914-1918, Officier de la légion d'Honneur, Tzanck avait rallié les Forces françaises libres à Alger en 1944. Tzanck émigra au Chili pendant l'occupation allemande en raison des persécutions antisémites. A la Libération, Tzanck reprit possession de son service occupé par Degos à Saint-Louis. Né le 1er mai 1886 à Vladicaucase [Ossétie du Nord], Président de la Société française de dermatologie en 1949-1951, mort à Paris le 7 février 1954, Arnault Tzanck est inhumé au cimetière du Montparnasse.

Gérard TILLES

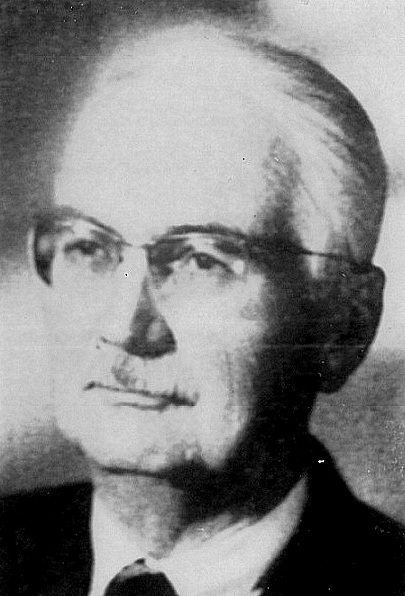

Jean Gaté (1885-1972 - Présidence : 1951-1953)

Né et mort à Lyon, Jean Gaté est nommé Interne des hôpitaux de Lyon en 1909, élève de Saturnin Arloing, de Jules Courmont et de Paul Courmont. Gaté est reçu docteur en médecine en 1913 avec une thèse originale sur la Lymphogranulomatose inguinale subaiguë à foyers purulents intra-ganglionnaires d’origine génitale probable, peut-être vénérienne que venaient de décrire la même année ses maîtres Joseph Nicolas (président de sa thèse) et Maurice Favre. Il est chef du service des diagnostics à l’Institut bactériologique de Lyon de 1919 à 1933, médecin des hôpitaux en 1925, agrégé en 1928. Dès 1927, il prend la direction du service de dermato-vénéréologie de l’Antiquaille. Il est d’abord professeur d’hydrologie thérapeutique et de climatologie en 1941 et, en 1943, il est nommé titulaire de la chaire de clinique de dermato-vénéréologie (qu’il occupera jusqu’en 1956). Il transfère la chaire de clinique de l’hôpital Édouard-Herriot à l’hôpital de l’Antiquaille, dans le pavillon Blanche Herriot construit entre les deux guerres grâce à la Ligue Française contre le Péril Vénérien. Ses travaux dermatologiques sont nombreux et variés (érythème polymorphe, capillarites nécrotiques, eczéma, dermatoses professionnelles en particulier arsenicales des vignerons, maladie de Besnier-Bœck-Schaumann, épithéliomas, traitement des mycoses, lèpre et tuberculose cutanée…) En matière de syphilis, ses travaux portent sur le dépistage sérologique, l’épidémiologie, la prophylaxie et le traitement, notamment par le bismuth. Jean Gaté est élu membre correspondant national de l’académie de médecine en 1951 et est le premier président non parisien de la Société française de dermatologie et syphiligraphie de 1951 à 1953. Il préside l’Association des dermatologistes et syphiligraphes de langue française de 1953 à 1956. Membre titulaire de l’Académie des sciences, belles-lettres et art de Lyon, il est nommé officier de la Légion d’honneur en 1950. Ses élèves principaux sont les professeurs Henri Thiers (1902-1979), Daniel Colomb (1923-2009), Jean Coudert (1912-2017) et Jacques Charpy (1900-1957).

Jacques CHEVALLIER

Robert Rabut (1887-1972 - Présidence : 1953-1955)

Interne des hôpitaux de Paris en 1919, Rabut fit carrière de syphiligraphe comme assistant dans de nombreux services de dermato vénéréologie à Saint-Louis et à Broca (services de Hudelo, Queyrat, Thibierge, Pinard, Louste, Ravaut, Milian, Sézary, Touraine, Degos). Médecin de l'infirmerie de Saint-Lazare, successeur de Clément Simon, Président de la Ligue nationale française contre le péril vénérien, participe en 1940 à la création du Conseil de l'Ordre des Médecins - alors dénommé Conseil supérieur de l'Ordre - et en 1929 du Syndicat national des dermatologues dont il fut président en 1958, successeur d'Albert Touraine, Rabut fut élu Président de la Société française de dermatologie 1953-1955. Né le 10 décembre 1887 à Caen, Robert Rabut est mort à Paris le 25 avril 1972.

Gérard TILLES

André Nanta (1883-1963 - Présidence : 1955-1957)

Interne des Hôpitaux de Toulouse en 1908, reçu docteur en médecine en 1912, chef de clinique en 1914 dans le service du professeur Audry, médecin des Hôpitaux de Toulouse en 1918, Nanta est nommé Professeur de dermatologie à la Faculté de Médecine de Toulouse en 1937, successeur de Charles Audry. Il décrit en 1911 l'osteo naevus de Nanta, en 1937 avec Gadrat le granulome éosinophilique et contribue avec Dupré et Bazex à faire connaître mieux connaître l'incontinentia pigmenti, l'acrogeria. Président de la Société française de dermatologie (1955-1957), créateur avec Joulia (Bordeaux) et Bureau (Nantes) de la filiale Ouest-Sud-Ouest de la Societé française de dermatologie inaugurée en 1952, né le 31 mai 1886, Nanta est mort le 27 mai 1963.

Gérard TILLES

Jules Watrin (1887-1955 - Présidence : 1955)

Interne des hôpitaux de Nancy en 1909, chef de clinique en 1913, chef de travaux d'histologie en 1920, professeur agrégé d'histo embryologie à la faculté de médecine de Nancy, Watrin est élu professeur titulaire de la chaire d'anatomo pathologie en 1938. Il succède à Louis Spillman. La chaire d'anatomie pathogique, transférée, devient chaire de dermato-syphiligraphie. Président en 1953 du VIIIème congrès de dermatologues et syphiligraphes de langue française organisé à Nancy, Watrin fut élu président de la Société française de dermatologie en 1955.

Gérard TILLES

Pierre Joulia (1890-1965 - Présidence : 1957-1958)

Pierre Joulia fit ses études médicales à Bordeaux. Au retour de la guerre 1914-1918, qu'il termina comme médecin chef du Service de Dermatologie de l'Hôpital de l'Armée d'Orient à Constantinople, il fut Chef de Clinique chez le Professeur Dubreuilh et agrégé en 1928 chez le Professeur Petges, auquel il succéda en 1941. Ses travaux sur “les intertrigos et les épidermites à champignons levuriformes”, lui valurent en 1923 l'honneur, très rare à l'époque pour un jeune provincial, d'être invité à faire un cours chez le Professeur Gougerot à l'Hôpital Saint-Louis sur ce sujet encore très contesté. On lui doit, en collaboration avec le Professeur Le Coulant, la publication princeps en 1939 des “Epidermomycoses généralisées de la seconde enfance par champignon levuriforme” devenu granulome monilasique, puis granulome candidosique, puis candidose mucocutanée chronique, affection que l’on sait actuellement liée à des anomalies génétiques de l’immunité médiée par l’IL17. Le Professeur Joulia, au retour d'un séjour d'études aux USA à l'initiative de l'OMS dont il deviendra expert par la suite, entreprit en 1949 une étude sur le traitement de la syphilis récente par la pénicilline retard en une seule courte cure. Ses résultats, publiés en 1951 et 1953 devant la Société Française de Dermatologie, firent scandale pour les partisans, encore très nombreux à l'époque, des traitements bismuthiques s'étendant sur plusieurs années. Président de la Société française de dermatologie (1957-1958), il fut avec le Professeur Nanta de Toulouse et le Professeur Bureau de Nantes, co-fondateur de la filiale de l'Ouest et du Sud-Ouest de la Société Française de Dermatologie, « admirable école de l'amitié et du savoir par l'émulation de bon aloi qu’elle suscita », selon les paroles du Professeur Texier, successeur du Professeur Le Coulant. Le Professeur Joulia était un médecin de haute valeur morale et d'une grande modestie. Homme bon, très chrétien, il s'occupa d'œuvres pour la Sauvegarde et la Protection de l'Enfance.

Alain TAIEB

Marc Bolgert (1904-1991 - Présidence : 1958-1960)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1929, préparateur au laboratoire d'anatomie pathologique de la faculté de médecine de Paris (1932-1934), chef de laboratoire du service Sézary à Saint-Louis (1940), Médecin des Hôpitaux de Paris (1944), chef de service à l'hôpital Beaujon (1946), Bolgert succéda à Albert Touraine en 1949 à Saint-Louis jusqu'en 1970. Son activité était presqu'exclusivement consacrée à la syphilis à propos de laquelle il mit au point de nombreux protocoles thérapeutiques notamment l'utilisation de la pénicilline en cure unique. Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris en 1956, Président de la Société française de dermatologie (1958-1960), membre de l'Académie de médecine élu le 25 novembre 1975, Président de la Société médicale des Hôpitaux en 1974, Bolgert né à Paris le 28 octobre 1904 est mort le 3 août 1991.

Gérard TILLES

Yves Bureau (1900-1993 - Présidence : 1960-1961)

Né à Nantes le 12 juin 1900, fils de Gustave Bureau, fondateur du premier service hospitalier de dermatologie à Nantes, Interne des Hôpitaux de Paris en 1926, élève de Jeanselme, Sézary, Lortat-Jacob, professeur de dermato vénéréologie à Nantes, Yves Bureau décrivit en 1957 avec Henri Barrière l'acropathie ulcéromutilante qui porte leurs noms. Président du Syndicat national des dermatologue de 1968 à 1975, Président de la Société française de dermatologie (1960-1961), Chevalier de la Légion d'Honneur, Yves Bureau est mort le 24 mars 1993

Gérard TILLES

Georges Garnier (1899-1971 - Présidence : 1961-1962)

Né en 1899, Interne des hôpitaux de Paris en 1926, Médecin de l'Infirmerie spéciale de Saint-Lazare, Assistant de l'hôpital Saint-Louis, Président de la Société française de dermatologie en 1961-1962, Georges Garnier est mort en 1971.

Gérard TILLES

Elie Hadida (1902-1987 - Présidence : 1962)

Elie Hadida est né le 20 octobre 1902 à Mascara. Reçu Interne des Hôpitaux à Alger en 1924, il fut chef de clinique en 1930 puis médecin assistant des Hôpitaux en 1932 auprès du Pr Maurice Raynaud. Mobilisé en 1939, il fut décoré de la Croix de guerre 1939-1940. Les lois raciales du Régime de Vichy interrompirent sa carrière hospitalière. De 1943 à 1945, il fut médecin consultant de dermato-vénérologie du 19ème corps d’Armée à Alger. Reçu au médicat des Hôpitaux en 1946, à l’agrégation de dermatologie en 1948, il succéda en 1949 à son maître Maurice Raynaud à la tête de la chaire de Clinique de Dermato-Syphiligraphie de l’hôpital Mustapha d’Alger. Il perpétua la tradition de la « maison Raynaud », attirant une pléiade d’élèves dont trois deviendront plus tard Professeurs de dermatologie, Stéphane Belaïch à Paris, sa fille Jacqueline Sayag à Marseille et Marc Géniaux à Bordeaux. Enseignant hors pair, il éblouissait son auditoire par la clarté de son exposé et par son éloquence. Il consacra 10 ans à concevoir et réaliser une entité hospitalo-universitaire sans équivalent européen, inauguré en mai 1959 lors du 10ème Congrès des dermatologistes de langue française. A l’indépendance de l’Algérie, en 1962, Elie Hadida fut nommé à Marseille chef du service de dermatologie de l’Hôtel-Dieu dont il fit un pôle d’excellence. Il fut alors élu président de la Société française de dermatologie. Deux de ses élèves, Stéphane Belaïch et Jacqueline Sayag, le furent plus tard. Elie Hadida était particulièrement connu pour ses travaux sur les infections sexuellement transmises (il fut pendant trente ans l’un des piliers de la lutte contre les MST en Algérie) et pour sa description de la maladie dermatophytique en 1959, avec A. Schousboe. Il est décédé à Marseille en février 1987.

Michèle SAYAG

Pierre de Graciansky (1909-1999 - Présidence : 1962-1963)

Interne des Hôpitaux de Paris de 1934 à 1938, Médecin des hôpitaux de Paris en 1946, chargé en 1947 de la consultation de médecine générale à Saint-Louis et de la consultation anti vénérienne à Bichat, chef de consultation à Broca en 1948, chef de service à Saint-Louis en 1951, successeur de Weissenbach, de Graciansky fut élu président de la Société française de dermatologie en 1962-1963. On lui doit la publication d'un Atlas de dermatologie publié avec Stéphane Boulle en 1952 (8 volumes de textes et photographies couleurs) et en 1964 La dermatologie publié dans la collection « Que sais-je ? », ouvrage plusieurs fois réédité. Nommé professeur de dermatologie en 1972, de Graciansky quitta Saint-Louis en 1975.

Gérard TILLES

Claude Huriez (1907-1984 - Présidence : 1963)

Claude Huriez nait en 1907 à Tourcoing, où son père et son grand-père étaient médecins. Agrégé de médecine générale, il s’oriente finalement vers la dermatologie sur les conseils de Noël Fiessinger, avec lequel il fait face à une terrible épidémie de méningites pendant la 2ème guerre mondiale. Devenu titulaire de la plus ancienne Chaire de la faculté de Lille, il dirige alors un service confiné dans les combles d’hôpitaux vétustes. Pour en sortir, il accepte de relancer le projet de construction de la Cité Hospitalière. Au prix de voyages incessants dans le monde entier, il parvient à dynamiser l’achèvement de la Médicopolis, inaugurée en 1953, véritable Centre Hospitalo-Universitaire avant l’heure. Son service de 200 lits et son enseignement, s’apparentant à de véritables shows (surnommé « le Cirque » par les étudiants) avec utilisation de moyens audio-visuels innovants, lui font acquérir une réputation internationale. A la différence de ses contemporains, amateurs de « scarabées dorés » comme il aimait les surnommer, ses travaux portent le plus souvent sur de véritables problèmes de santé publique comme la lutte anti-syphilitique ou les dermatoses professionnelles. Mais c’est finalement à une génodermatose rare qu’il donnera son nom (Huriez syndrome ou sclerotylosis). Il devient président de la SFD en 1963. Son allocution portant sur la défense de sa spécialité contre les « envahisseurs », et parfaitement illustrée par sa fameuse « tarte aux pommes », témoigne de son caractère avant-gardiste. Après son décès en 1984 à Paris, ses funérailles seront célébrées au sein de la Cité hospitalière, sa plus grande fierté, et rebaptisée un an plus tard hôpital Claude-Huriez.

Pierre MARCANT

Bernard Duperrat (1908-1982 - Présidence : 1964-1965)

Nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1933 dans la même promotion que Grupper et de Graciansky, Dupperrat était un disciple d'Albert Touraine, formé à l'anatomie pathologique par Roussy, Oberlin et Leroux. Asssistant de consultation à Tenon et à Laennec de 1938 à 1948, médecin du dispensaire de salubrité de 1940 à 1946, chef de laboratoire de Gougerot à Saint-Louis de 1942 à 1949, nommé Médecin des Hôpitaux de Paris le 20 mai 1949, chef de service à Saint-Louis de 1952 à 1976, Duperrat devient titulaire de la chaire de dermatologie le 30 août 1962. Né le 10 août 1908 à Dijon, Président de la Société française de dermatologie en 1964-1965, Bernard Duperrat est mort le 29 décembre 1982.

Gérard TILLES

Etienne Lortat-Jacob (1911-1975 - Présidence : 1965-1966)

Fils de Léon Lortat-Jacob, dermatologue chef de service à Saint-Louis en 1921, beau frère de Robert Degos ce qui lui valut, comme il le dit lui-même, d'être élu président de la Société française de dermatologie (1965-1966), Etienne Lortat-Jacob publia en 1952 avec Robert Degos Photographies dermatologiques , décrivit en 1958 la dermatite bulleuse muco synéchiante et atrophiante et en 1961, avec Jean Civatte, la balanite pseudo épithéliomateuse kératosique et micacée.

Gérard TILLES

Pierre Rimbaud (1905-1987 - Présidence : 1966)

Né à Montpellier, professeur agrégé de médecine interne en 1936, professeur titulaire de la chaire de dermatologie et syphiligraphie nommé en 1953 successeur de Jean Margarot. Auteur de travaux sur les manifestations cutanées en médecine interne, sur les leishmanioses cutanées autochtones, sur l'immunologie du psoriasis, auteur en 1952 d'un ouvrage de dermatopédiatrie (« Dermatologie infantile clinique et thérapeutique », Pierre Rimbaud est élu en 1966 Président de la Société française de dermatologie.

Gérard TILLES

Henri Thiers (1902-1979 - Présidence : 1967-1968)

Né et mort à Lyon, Henri Thiers, fils de chirurgien valentinois, interne des hôpitaux en 1923, soutient sa thèse de doctorat à Lyon le 18 juin 1928, avec comme sujet : L’urémie convulsive (sous la présidence du Pr Adrien Pic). Il devient en 1932 chef de travaux au laboratoire de chimie biologique de la faculté. Passionné de biochimie, il n’oubliera jamais cette formation tout au long de sa carrière. Il s’intéresse également à la néphrologie et à la rhumatologie avant d’opter pour la dermatologie. Médecin des hôpitaux en 1936, il est ensuite nommé agrégé en dermatologie en 1948. En 1956, il succède à son maître Jean Gaté dans la chaire de dermatologie et de vénéréologie. En 1960, il obtient la transformation de la chaire en ajoutant l’allergologie à la dermatologie et la vénérologie. Il est également directeur du centre de prophylaxie antivénérienne de la région Rhône-Alpes. Il est président de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie de 1967 à 1968. Ses travaux éclectiques ont porté initialement sur l’insuffisance rénale, le diabète sucré, les accidents allergologiques de la chimiothérapie, la pathologie rhumatismale. Puis en dermatologie, il a publié sur les sclérodermies, les érythrodermies, l’action des vitamines, les greffes de peau animale ou fœtale dans les ulcères de jambe, l’auto-histothérapie dans les tumeurs. Il créa plusieurs spécialités médicales : l’Insadol®, l’Eutrophyl® mais surtout la Piasclédine® à base d’insaponifiables de noyaux d’avocat pour traiter les sclérodermies ; elle a aujourd’hui une nouvelle indication dans l’arthrose ! La dermopharmacie est un de ses derniers domaines de recherche et il crée les premières Journées annuelles de cette spécialité. Henri Thiers est officier d’académie, chevalier de l’ordre du Mérite, membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et art de Lyon, membre correspondant national de l’Académie de médecine et chevalier de la Légion d’honneur. « Sa simplicité, son originalité et son optimisme fascinaient tous ceux qui l’approchaient ou travaillaient à ses côtés » selon son élève Georges Moulin.

Jacques Chevallier

Jean Hewitt (1915-1990 - Présidence : 1968-1969)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1942, docteur en médecine en 1947 (thèse:les hypodermites), chef de service à l'hôpital Broca jusqu'en 1970, professeur de dermato-vénéréologie à Paris V, fondateur du service de dermatologie de l'hôpital Tarnier, Jean Hewitt créa en 1971 les séances de dermatologie biologique à l'hôpital Saint-Louis, premier effort de structuration de la recherche dermatologique en France. Spécialiste de pathologie vulvaire, Président de la Société française de dermatologie en 1968-1969, Jean Hewitt est mort le 18 août 1990 à Berthoville (Eure).

Gérard TILLES

Pierre Le Coulant (1901-1990 - Présidence : 1969-1970)

Originaire des Charentes, Pierre Le Coulant fit ses études de médecine et toute sa carrière à Bordeaux. Il devint médecin dermato-vénéréologiste des Hôpitaux en 1942, chef de laboratoire de la Clinique Dermatologique en 1945, puis agrégé en 1946 dans le service du Professeur Joulia dont il fut le successeur à la tête de la Clinique Dermatologique. Ses intérêts étaient la dermatologie infectieuse, en particulier la mycologie (description avec Joulia de la candidose mucocutanée chronique), et la dermatopathologie, et ses élèves se souviennent de lui assis à son microscope avec un calot sur la tête. Il collabora à titre d’expert à la Nouvelle Pratique Dermatologique aux articles « atrophies cutanées » -qui discute en particulier l’atrophie poïkilodermique des dermatomyosites, sujet très bordelais depuis Petges (1872-1952)- et « dystrophies cutanées » qui montre son intérêt pour les anomalies héréditaires du tissu conjonctif. Il manifesta aussi un intérêt en allergologie et dermatoses professionnelles. Ses travaux furent conduits en collaboration avec Melle Lopes, on en retient les dermites des scieurs de bois identifiant le rôle des lichens avant que l’on ne reconnut l’allergie au frullania. Il présida les journées nationales de dermatologie de Bordeaux de 1962 qui furent un très grand millésime avec le thème « pustuloses amicrobiennes » et les participations de Kogoj, Lapière, Wilkinson, et une synthèse finale par Degos. Pierre Le Coulant fut élu Président de la Société française de dermatologie en 1969-1970.

Alain TAIEB

André Bazex (1911-1988 - Présidence : 1971)

Né le 14 février 1911 à Montestruc-sur-Gers, Externe des Hôpitaux de Toulouse en 1930, André Bazex fut nommé Interne des Hôpitaux de Toulouse en 1933, chef de clinique et chef de travaux d'anatomie pathologique de 1937 à 1941, chef du service de vénéréologie en 1941, Médecin des Hôpitaux en 1950, professeur extra ordinaire de dermatologie et de vénéréologie en 1951, professeur de dermatologie et chef de service successeur d'André Nanta en 1954. André Bazex décrivit en 1965 l'acrokératose paranéoplasique et l'année suivante le syndrome de Bazex-Dupré-Christol. Président de la Société française de dermatologie en 1971, Président en 1972 de l'Association francophone de dermatologie, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de Santé publique, André Bazex qui eut un rôle déterminant dans le rayonnement de l'Ecole dermatologique de Toulouse est mort le 18 octobre 1988.

Gérard TILLES

Jean Civatte (1922-2020 - Présidence : 1972-1973)

Jean Civatte était le second fils d’Achille Civatte, dermatologue de l’hôpital Saint-Louis célèbre pour ses travaux en anatomo-pathologie cutanée. Né le 14 mars 1922 à Paris, il réussit l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1947. Après un clinicat en rhumatologie et en dermatologie, il fut nommé Professeur Agrégé en 1961 et Médecin des Hôpitaux en 1966. Succédant à Robert Degos en 1975, il dirigea l’un des trois services de dermatologie qui restaient alors à l’hôpital Saint-Louis jusqu’en novembre 1989, où Louis Dubertret prit sa succession en même temps que celle de François Cottenot. Jean Civatte se consacra particulièrement à l’histopathologie cutanée, à l’enseignement clinique et à l’entretien des relations internationales qui contribuaient à la réputation de l’école dermatologique de l’hôpital Saint-Louis. Assistant puis chef de laboratoire en anatomopathologie au début de sa carrière, il conserva le goût pour cette spécialité et y forma de nombreux dermatopathologistes réputés, français et étrangers. Son traité d’Histopathologie Cutanée, publié en 1967 et réédité en 1982, était un modèle de précision, tant dans ses descriptions que ses illustrations photographiques en noir et blanc. Il créa en 1979 le Club Darier Unna, avec S. Belaich (France), JM. Mascaro (Espagne), R. Andrade (Mexique), S. Poiares Baptista (Portugal), GK. Steigleder (Allemagne) et E. Wilson Jones (Angleterre). Jean Civatte était expert pour l’OMS dans la classification internationale des tumeurs cutanées. Par ailleurs, il s’investit énormément dans la vie institutionnelle de la dermatologie, singulièrement dans la Société Française de Dermatologie et de Vénéréologie (SFD), dont il devint Président en 1972-73, puis secrétaire général de 1976 à 1991. Il fut parallèlement Rédacteur en Chef des Annales de Dermatologie et de Vénéréologie de 1977 à 1991 et devint la cheville ouvrière de l’organisation des Journées Dermatologiques de Paris (« journées de mars ») et de leur développement de 1962 jusqu’aux années 1990. Il fut en outre secrétaire général de l’Association des Dermatologues et Syphiligraphes de langue française (actuellement Association des Dermatologues Francophones) de 1969 à 1992, et président de la Ligue Internationale des Sociétés Dermatologiques (ILDS) de 1982 à 1987. Elu à l’Académie de Médecine en 1990, il en fut le trésorier de 1997 à 2011.Le Professeur Jean Civatte est décédé le 10 février 2020 à Dijon.

Antoine PETIT

André Basset (1910-1995 - Présidence : 1973-1974)

Né à Paris le 30 décembre 1910, Interne des hôpitaux de Paris en 1935, docteur en médecine en 1941, après avoir occupé la chaire de dermatologie de Dakar (Sénégal) André Basset fut professeur de dermatologie à Strasbourg en 1964 jusqu'en 1980. Successeur de Woringer, il fonda le laboratoire de dermato chimie avec Claude Benezra. Président de la Société française de dermatologie (1973-1974), auteur avec Liautaud et Ndiaye de « Dermatologie de la peau noire (1985), André Basset est mort à Paris le 12 août 1995.

Gérard TILLES

Walter Stewart (1907-1995 - Présidence : 1974-1975)

Interne des Hôpitaux de Paris en 1932, Médecin des Hôpitaux de Rouen en 1938, chef de service à l'Hospice général de Rouen en 1946, professeur agrégé de dermatologie en 1952, chef du service de dermatologie du CHU de Rouen de 1952 à 1977, Stewart fut le premier titulaire de la chaire dermato syphiligraphie à Rouen en 1953. Co descripteur du syndrome de Stewart-Trèves, Président de la Société française de dermatologie en 1974-1975, doyen de la Faculté de Médecine de Rouen. Walter Stewart est mort en 1995.

Gérard TILLES

Paul Laugier (1910-2009 - Présidence : 1975-1976)

Interne des hôpitaux de Strasbourg en 1932, reçu docteur en médecine en 1937, prisonnier en juin 1940 il assure la lutte anti vénérienne à l'hospice Bellevaux de Besançon. Chef de service de dermatologie en 1946, professeur agrégé de dermatologie en 1958, Laugier fut nommé en 1962 professeur titulaire de la chaire de dermatologie et vénéréologie. Directeur de l'école de médecine de Besançon (1964-1968), Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon (1967-1968), Président de la Société française de dermatologie (1975-1976), Laugier créa avec Huriez et Woringer la filiale nord-est de la Société française de dermatologie. Nommé en 1968 Professeur de dermatologie à la faculté de médecine de Genève, il décrivit en 1970 avec Hunziker la « maladie de Laugier » (pigmentation lenticulaire de la muqueuse jugale et des lèvres). Né à Avignon le 3 octobre 1910, Paul Laugier, titulaire de la Croix de Guerre 39-45, Officier de la Légion d'Honneur et de l'Orde national du mérite, est mort le 6 septembre 2009.

Gérard TILLES

Jean Beurey (1921-2010 - Présidence : 1976-1977)

Engagé volontaire de la Division Leclerc, Jean Beurey fut chef de laboratoire de bactériologie de la faculté de médecine de Nancy (1947-1948), assistant délégué de bactériologie (1949-1954), directeur du laboratoire de sérologie annexé à l'hôpital Fournier (Nancy), médecin des hôpitaux agrégé de dermato vénéréologie à la faculté de médecine de Nancy successeur de Jules Watrin (1955), titulaire de la chaire dermato vénéréologie (1961). Président en 1962 du Congrès mondial de l'association des dermatologistes de la langue française à Montréal, il cessa son activité professionnelle en octobre 1991. Président de la Société française de dermatologie (1976-1977), né à Maîche (Doubs) le 12 décembre 1921, Jean Beurey est mort à Nancy le 29 avril 2010.

Gérard TILLES

René Touraine (1928-1988 - Présidence : 1977-1978)

René Touraine était le fils d’Albert Touraine dermatologue, médecin de l’hôpital Saint Louis, expert en bibliographie. René Touraine, esprit novateur et entreprenant, n’a pas été immédiatement à l’origine de bouleversements dans le monde tranquille de la dermatologie. Il eut le temps de murir sa connaissance de cette spécialité, alors essentiellement descriptive et d’en apprécier la finesse séméiologie dans une carrière entièrement faite sous la direction quasi paternelle de Rober Degos. Interne (1951), chef de clinique (1956), médecin des hôpitaux (1961), maitre de conférences agrégé (1963). Cette progression rapide et linéaire fut proche d’être définitivement arrêtée par une cardiopathie valvulaire sévère ; une intervention très audacieuse à l’époque (1966), la pose trois valves de Starr, lui redonna vie et il put ainsi démarrer une carrière autonome que nul soupçon de fragilité ne semblait troubler alors même que beaucoup de cardiologues éminents prédisaient un avenir sombre à court terme. Le retour de René Touraine fut accueilli avec enthousiasme; pourtant rapidement la relation filiale avec Robert Degos s’effritât. La volonté de Touraine d’inscrire la dermatologie dans la médecine interne, ses options thérapeutiques remettant en cause les recettes classiques, son désir d’autonomie et de « modernisme » heurtaient les habitudes de la maison et l’hégémonisme de R . Degos. Celui-ci, dont l’autorité n’était nulle part discutée tenait à ce que la dermatologie reste cantonnée à Saint-Louis. Touraine avait au contraire la vision d’une expansion et d’un contact permanent avec les autres spécialités médicales et chirurgicales ; à titre personnel il voulait son indépendance et l’obtint dans le nouvel hôpital « Henri Mondor » à Créteil en 1970. Sa volonté d’innovation put donner sa pleine mesure : sur l’organisation du service avec la création de consultations thématiques, d’un hôpital de jour, de lits de soin intensifs puis d’un secteur de réanimation et d’une garde avec accueil des urgences dermatologiques ; sur la nature de l’activité clinique tournée vers les liens avec la médecine interne, les maladies systémiques, les intolérances graves au médicaments (syndrome de Lyell DRESS) ; sur l’activité de recherche clinique et thérapeutique avec la création d’une unité INSERM. Le service devint un pole d’attraction pour les jeunes dermatologues et l’« école de Touraine » commença à peupler et à diriger les services hospitaliers et universitaires de Paris et de sa région. Rattrapé par sa maladie cardiaque, René Touraine est mort en 1988.

Jean REVUZ

François Cottentot (1924-2003 - Présidence : 1979)

Né à Paris en 1924, François Cottenot était le fils de Paul Cottenot, électroradiologiste des Hôpitaux de Paris. Nommé Interne des Hôpitaux de Paris en 1950, F. Cottenot est reçu docteur de médecine en 1954 (thèse : physiologie normale et pathologique du mastocyte, présidée par Robert Degos). Lauréat de l'Académie de Médecine en 1965 (Prix Roussilhe), chef de clinique de 1954 à 1958, chef de laboratoire du service Degos de 1958 à 1962, Médecin des Hôpitaux de Paris en 1966, professeur agrégé en 1966, Professeur titulaire de pathologie expérimentale et comparée en 1971, nommé Chef de service à Saint-Louis de 1975 à 1989 successeur de FP Merklen , F Cottenot créa en 1970 le premier enseignement d'immunologie à la faculté de Médecine. L'activité du service Cottenot à Saint Louis portèrent notamment sur la lèpre (pavillon de Malte) (recherches cliniques, immunologiques). Président de la Société française de dermatologie en 1979, engagé volontaire de 1941 à 1944, auteur d'actes de Résistance reconnus pendant la seconde guerre mondiale, François Cottenot est mort à Paris le 18 septembre 2003.

Gérard TILLES

Jean Thivolet (1926-2011 - Présidence : 1979)

Né à Lyon, interne des hôpitaux puis agrégé d’hygiène, Jean Thivolet réussit le médicat des hôpitaux en 1961. Il devient chef du service de dermatologie de l’hôpital de l’Antiquaille de 1962 à 1972, où il commence à créer une équipe de chercheurs qui deviendra en 1977 une unité Inserm de recherche dermatologique et immunologique. En 1972, il est nommé professeur de clinique de dermatologie, vénéréologie et allergologie et quitte l’Antiquaille pour succéder au professeur Henri Thiers à l’hôpital Édouard Herriot. Il sera chef de service jusqu’en 1992. Son laboratoire de recherches devient FRA Inserm 11 en 1977, associé au CNRS en 1982 puis Unité Inserm U 209 en 1983 : il en prend la direction de 1983 à 1991. Les axes de recherche s’orientent autour des thèmes suivants : l’immunopathologie des dermatoses bulleuses auto-immunes et des infiltrats inflammatoires et tumoraux, la différenciation épithéliale normale et pathologique et le développement des cultures cutanées (avec l’application aux greffes chez les brûlés à partir de 1985), enfin l’immunologie des cellules de Langerhans, l’immunothérapie des processus tumoraux cutanés. Jean Thivolet est président de la Société française de dermatologie en 1979, membre élu du Comité de direction de la Ligue internationale des sociétés de dermatologie et du Board des directeurs de la Fondation internationale de dermatologie. Il est cofondateur de l’European Journal of Dermatology. Son élève Alain Claudy le remplace à la tête du pavillon R de l’hôpital Édouard Herriot en 1992, assisté de Michel Faure ; Jean Thivolet prend sa retraite en 1995. Nombreux sont les élèves de Jean Thivolet qui ont essaimé à travers la France : citons Henri Perrot, Alain Claudy, Michel Faure, Jean-Paul Ortonne, Gérard Guillet, Laurent Misery, Pierre Souteyrand, Jean-François Nicolas, Frédéric Cambazard, etc. Jean Thivolet était une personnalité hors du commun qui avait compris très tôt que la recherche dermatologique était l’avenir de la spécialité. Ces travaux lui valurent une reconnaissance nationale et internationale immense.

Jacques Chevallier

Henri Barrière (1921-1989 - Présidence : 1980-1981)

Né à Saint-Lo (Manche) le 25 février 1921, élève de Yves Bureau, Henri Barrière fut nommé agrégé en 1961, professeur de dermatologie, chef du service de dermatologie du CHU de Nantes, doyen de la faculté de médecine de Nantes de 1970 à 1973. Descripteur en 1957 avec Yves Bureau l'acropathie ulcéro mutilante qui porte leurs noms, Président de la Société française de dermatologie 1980-1981, Henri Barrière est mort à Saint-Herblain (Loire Atlantique) le 24 octobre 1989.

Gérard TILLES

Charles Grupper (1910-1990 - Présidence : 1981-1982)

Né le 31 mars 1910 à Galatz (Roumanie), venu à Paris en 1928, nommé Interne des hôpitaux de Paris en 1933 dans la même promotion que Bernard Duperrat et Pierre de Graciansky, Grupper fut élève de Milian et Tzanck. Docteur en médecine en 1937 (thèse : les problèmes des érythèmes noueux et des érythèmes polymorphes survenant au cours de la maladie de Nicolas Favre), chef de clinique de Gougerot en 1945, assistant de de Graciansky, Grupper est nommé en 1967, chef du service de dermatologie à la Fondation Rothschild. Il crée le premier centre français de traitement du psoriasis et quelques années plus tard à Aubervilliers le premier centre français de Puvathérapie. En 1985, à 75 ans, il fonde le Centre International de dermatologie à Levallois-Perret. Membre de nombreuses sociétés savantes hors de France, Grupper fut pendant 24 ans un participant assidu de l'American Academy of Dermatology que peu de dermatologues français fréquentaient. Titulaire de la Croix de guerre, Chevalier de la Légion d'Honneur, Président de la Société française de dermatologie (1981-1982), homme « tumultueux et vibrant » selon les mots de J. Sayag, Charles Grupper est mort le 3 juin 1990 à Paris.

Gérard TILLES

Lucien Texier (1919-1997 - Présidence : 1982-1983)

Lucien Texier fit toute sa carrière hospitalo-universitaire à Bordeaux depuis le concours d’externat (1938) jusqu’à l’obtention de la chaire de Dermato-Vénéréologie (1972). Il fut, avec son ami Jean Maleville, l’élève de Pierre Joulia et succéda à Pierre Le Coulant. Son grand sujet fut les dermatomyosites, sujet fédérateur à Bordeaux depuis Petges (1872-1952) et les sclérodermies. La maladie de Texier désigne une forme de scléroatrophie fessière après injection de vitamine K1 qu’il décrivit en 1972. Il sut s’entourer d’une équipe remarquable avec Georges Ducombs pour l’allergologie de contact, Yvon Gauthier pour les maladies de la pigmentation et Michèle Delaunay qui créa dans son service la première unité française de dermato-oncologie. Il fut secondé sur la fin de sa carrière par Marc Géniaux qui lui succéda. Le professeur Texier était un clinicien doté un esprit de synthèse remarquable, concis dans ses interventions, et faisant preuve d’une autorité naturelle. Président de la Société française de dermatologie en 1982-1983, handicapé par une vision déficiente en fin de carrière, il se retira discrètement, et se livra à son « passe-temps », titre d’un recueil de poèmes non publiés où il évoque son enfance bergeracoise, ses séjours à Paris, la préparation de son agrégation avec Civatte, Dupré et Barrière, et le bonheur d’être grand père.

Alain TAIEB

Antoine Puissant (1927-2006 - Présidence : 1983-1984)

Interne des hôpitaux de Paris (1954), Chef de clinique (1961), Médecin des hôpitaux de Paris, Maître de conférences agrégé (1966), Professeur titulaire de la chaire de clinique dermatologique (université Paris-VII), Antoine Puissant succéda à Bernard Duperrat comme Chef de service de l’hôpital Saint-Louis (1977). Président de la Société française d’allergologie, Président de la Société médicale des hôpitaux de Paris, Membre titulaire du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, de l’Association des dermatologistes de langue française, Président de la Société française de dermatologie en 1983-1984, né le 29 mars 1927, Antoine Puissant est mort le 21 novembre 2006.

Gérard TILLES

André Dupré (1923-2009 - Présidence : 1984-1985)

Interne des Hôpitaux de Toulouse en 1947, Docteur en médecine en 1952, Maître de conférence agrégé en 1970, chef de service des consultations à La Grave en 1972, Professeur de dermatologie en 1972, chef de service à l'hôpital Purpan en 1981, Dupré décrivit avec Bazex, Salvador et Christol l'acrokératose paranéoplasique (1965), avec Bazex et Christol, l'atrophodermie folliculaire, proliférations baso cellulaires et hypotrichose (1966). Né le 3 juin 1923 à Toulouse, Président de la Société française de dermatologie en 1984-1985, André Dupré est mort à Toulouse le 5 juin 2009.

Gérard TILLES

Georges Moulin (1930-2021 - Présidence : 1985)

Né à Saint-Étienne, interne des hôpitaux de Lyon, Georges Moulin est chef de clinique d’Henri Thiers puis son adjoint à la clinique de l’hôpital Édouard-Herriot. Nommé professeur agrégé de dermato-vénéréologie-médecin des hôpitaux au premier concours temps plein hospitalo-universitaire en 1966, il lui succède en 1972 et dirige le service historique de l’Antiquaille pendant le temps record de vingt-quatre ans. « … vous avez ensuite consacré toute votre vie à recréer la clinique dermatologique de l’Antiquaille dans le lieu même où la dermatologie lyonnaise était née et avait connu ses plus grands maîtres de Baumès à Rollet, de Gailleton à Favre » (Luc Thomas). Un service de dermatopathologie est créé et va rapidement atteindre les 15000 biopsies cutanées par an : « la confrontation anatomo-clinique est devenue la signature de votre équipe… » La rigueur sémiologique et la précision diagnostique, la recherche clinique et anatomopathologique permanente et enfin un talent d’enseignant caractérisent son activité. En 1985, Georges Moulin est président de la Société française de dermatologie syphiligraphie. À côté de la publication de très nombreux premiers cas français de maladies récemment décrites à l’étranger, il y a eu aussi ses « découvertes », ses « enfants nosographiques » : une forme unique d’amylose cutanée et cardiaque d’origine génétique ; une curieuse maladie familiale des ongles ; enfin et surtout l’atrophodermie pigmentée Blasko-linéaire de Moulin (ou « Moulin’s disease » comme on dit désormais dans la littérature internationale après une vingtaine de publications concordantes). Il semble s’agir de la dernière nouvelle maladie de peau décrite en langue française. Parti à la retraite en octobre 1996, Georges Moulin est remplacé par Henri Perrot (1938-2022).Parmi une multitude d’élèves enthousiastes et reconnaissants, Luc Thomas devient professeur et chef de service à l’Hôtel-Dieu (après la fermeture définitive de l’Antiquaille) puis à l’Hôpital Lyon-Sud.

Jacques CHEVALLIER

Stéphane Bélaich (1933-2025 - Présidence : 1986-1987)

Ancien interne d’Alger (élève du Pr Elie Hadida), Professeur des Universités (Paris 7) et Praticien hospitalier en dermatologie (1971-1999), titulaire de la spécialité en Anatomopathologie (1964), membre du club Unna-Darier. Son enseignement était celui d’un fin clinicien avec une expertise reconnue en dermato pathologie.

Chef de service de dermatologie à l’hôpital Bichat (1980-1999) : ce service est créé à l’ouverture du « nouveau Bichat » avec une aile d’hospitalisation de plus de 24h, des lits de jour et d’une consultation. Stéphane Bélaich a assuré les mandats électifs de Président de la Commission Consultative Médicale du groupe hospitalier Bichat-ClaudeBernard et de membre de la Commission Médicale d’Établissement de l’AP-HP.

Président de la Société Française de Dermatologie (1986-1987), Secrétaire général de la Société Française de Dermatologie (1991-1999), membre du Comité de rédaction des Annales de Dermatologie, Stéphane Bélaïch était Chevalier de la Légion d’Honneur (2000)

Béatrice CRICKX

Pierre Amblard (1935-2005 - Présidence : 1988)

Né le 5 septembre 1935 à La Troche, communbe proche de Grenoble. Nommé en 1976 Professeur titualire de la chaire de dermatologie à Grenoble, successeur de Pierre Dugois (1905-1988), Pierre Amblard créa en 1979 le club d'études et de recherches en photodermatologie avec Pierre Thomas (Lille) et Jean Meynadier (Montpellier). Il mit en place dans son service un laboratoire de recherches en photobiologie cutanée. En 1981, eut lieu la première journée nationale de photodermatologie à Grenoble, consacrée à la lucite estivale bénigne. Le service de Pierre Amblard devint centre de photothérapie utilisant dans de nombreuses dermatoses le rayonnement ultra violet associé ou non à des photosensibilisants. Il participe en 1987 à la création d'une structure pluri disciplinaire de laser n'existant alors qu'à Lille et à Amsterdam . En 1979 était créé le Club d'études et de recherches en photobiologie cutanée qui deviendra en 1990 la Société française de photobiologie, indépendante de la Société française de dermatologie car admettant des non-médecins. Les travaux de Premier président de la Société française d'angiodermatologie créée en 1990, Pierre Amblard consacra des travaux à l'allergologie qu'il enseigna dans le cadre du diplôme d'immunologie clinique et d'allergologie. Ces différentes orientations amenèrent à donner au service de Pierre Amblard le nom de service de dermatologie-allergologie-photobiologie. Président de la Société française de dermatologie élu en 1988. Passionné de montagne et de ski, mélomane averti, Pierre Amblard est mort brutalement au cours d'un enseignement le 18 novembre 2005.

Jean-Claude BEANI, Jacques MARTEL

Jacqueline Sayag (1931-2012 - Présidence : 1989)

Jacqueline Sayag, née Hadida, est née le 23 décembre 1931 à Alger. Interne en 1955, elle a commencé son cursus hospitalo-universitaire aux côtés de son père le Pr Elie Hadida, chef du service de dermatologie de l’hôpital Mustapha, dont elle est l’élève d’abord à Alger puis à Marseille après 1962. Elle est nommée Professeur de Dermatologie en 1974, Chef de Service en 1975 exerçant successivement dans différents hôpitaux de Marseille : Sainte-Marguerite, Michel Levy et enfin à la Timone dans le service qu’elle a créé avec l’enthousiasme et l’esprit innovant qui la caractérisaient. Elle fut présidente de la filiale Provence Côte d’Azur de la Société française de dermatologie (SFD) et membre du Comité de Direction des Annales de Dermatologie. Et surtout, elle devint la première femme Présidente de la SFD en 1989, l’année de la célébration du triple centenaire 1889-1989 de la SFD, du Congrès Mondial de Dermatologie, du Musée de l’Hôpital Saint-Louis. C’était l’annonce d’une évolution des idées ouvrant en cela la voie à de nombreuses femmes. Elle avait la passion de l’enseignement, ses élèves gardent en mémoire le souvenir de ses connaissances bibliographiques quasi encyclopédiques, de son esprit vif et curieux et de son empathie pour les patients. Intéressée par tous les domaines de la dermatologie, elle s’attacha plus particulièrement à l’histopathologie dermatologique, à l’allergologie, à l’eczéma et à l’urticaire avec son groupe de recherche sur l’urticaire le GERU enfin à la pathologie de la vulve et à celle de l’ongle. Elle a également rédigé avec ses élèves plusieurs ouvrages didactiques : sur l’hirsutisme et sur l’acné, ainsi que les deux tomes du Guide illustré de diagnostic en dermatologie et vénérologie. Elle est décédée à Marseille le 5 mars 2012.

Michèle SAYAG

Pierre Agache (1927-2003 - Présidence : 1990-1991)

Interne des Hôpitaux de Lille en 1951, élève de Claude Huriez, Chef de clinique en 1958, professeur agrégé de dermatologie à Lille en 1965, chef de service de dermatologie au CHU de Besançon en 1969, successeur de Paul Laugier nommé à Genève, Pierre Agache développa l'angiologie, la photothérapie et la recherche en bio ingénierie cutanée (Génie bio médical). Il créea en 1976 le laboratoire de biologie cutanée et de biophysique de la faculté de médecine de Besançon et organisa en 1983 à Besançon le 4ème congrès international de bioingénierie de la peau. Pierre Agache a créé en 1974 un Certificat d'allergologie et d'immunologie clinique et contribué en 1980 à la création de l'unité INSERM de biochimie hormonale. Auteur de «Aging skin (1993), Physiologie de la peau et explorations fonctionnelles cutanées (2000), en collaboration avec Ph Humbert, H Maibach, Ferial Fanian Agache's measuring the skin (2004). Président de la Société française de dermatologie (1990-1991), Membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, né à Roubaix (Nord) le 8 juin 1927, Pierre Agache est mort le 15 septembre 2003 à Montfaucon (Doubs).

Gérard TILLES

Jean Maleville (1927-2015 - Présidence : 1991-1992)

Descendant de Jacques de Maleville, l'un des rédacteurs du Code civil français, son père était médecin militaire dans la marine et il fit en conséquence ses études dans plusieurs postes militaires en France et à l'étranger, dont une période au Liban. L'essentiel de sa carrière médicale se déroula à Bordeaux où il s’engagea en Dermatologie avec son aîné et ami Lucien Texier après des études à l'école de médecine militaire de la marine (Ecole de Santé Navale). Après avoir été nommé professeur associé à l'Université de Strasbourg entre 1966 et 1974, il fut nommé Professeur de Dermato-Vénéréologie à l'Université de Bordeaux, en poste dans le service de l’Hôpital des Enfants. De sa période Strasbourgeoise, il garda un lien amical fort avec Edouard Grosshans. En raison de son affectation clinique dans un des rares services d’enfants, Il joua un rôle déterminant dans le développement de la dermatologie pédiatrique en France et en Europe, en association avec Marc Larrègue pour le cours annuel d’Arcachon et l’abrégé de dermatologie pédiatrique (Masson). Il fut en particulier l’un des membres fondateurs de l'European Society of Pediatric Dermatology (ESPD) dont il organisa le troisième congrès à Bordeaux. Il fut un enseignant et mentor très respecté, dans la lignée des successeurs de William-Auguste Dubreuilh (1857-1935), le premier professeur nommé en Dermatologie-Vénéréologie à la faculté de médecine de Bordeaux. Sa bienveillance, son affabilité et sa capacité particulière à encourager la plus jeune génération ont marqué ses élèves. Il fut élu Président de la Société française de dermatologie en 1991-1992.

Alain TAIEB

Edouard Grosshans (1937-2020 - Présidence : 1992-1993)